SÉANCE DU 7 JANVIER 2020

.

Présents : Mmes Nadal, Présidente, Sénard, Directrice, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone, Secrétaire-adjointe, M. Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Andrieu, Cazes, Fournié, Pradalier-Schlumberger, MM. Balty, Catalo, Cazes, Garrigou Grandchamp, Lassure, Peyrusse, Scellès, Surmonne, Testard, membres titulaires ; Mmes Balty, Dumoulin, Jiménez, Viers, MM. Mattalia, Penent, membres correspondants.

Excusés : Mmes Bessis et Jaoul, MM. Darles, Garland, Sournia et Tollon.

Émilie Nadal annonce le décès de notre confrère Maurice Prin et demande à Patrice Cabau d’évoquer brièvement sa figure.

Maurice Scellès nous communique un message de Lisa Barber, membre libre de notre Société. Elle nous transmet son sentiment de tristesse et le souvenir qu’elle garde de l’immense travail accompli par Maurice Prin, de l’homme et de sa disponibilité envers des chercheurs. Michèle Pradalier-Schlumberger évoque le grand chantier de restauration du couvent des Jacobins auquel il s’était consacré durant de nombreuses années, et l’incroyable quête des chapiteaux qu’il avait récupérés chez des particuliers tout autour de Toulouse, pour permettre la reconstitution du cloître. Pour achever celui-ci, il avait dû puiser dans la collection de chapiteaux du couvent des Carmes, sculptés à la même époque, et seuls deux ou trois corbeilles avaient été refaites. Elle se souvient par ailleurs que Marcel Durliat l’avait poussé à publier l’immense travail de recherche qu’il avait accompli sur ce monument toulousain. C’était, dit-elle, un homme généreux et disponible et il avait une connaissance extraordinaire de la ville. Nicole Andrieu évoque quant à elle l’aide précieuse qu’il avait fournie pour réattribuer des objets liturgiques volés et retrouvés en 2007 par la police. Daniel Cazes se rappelle à son tour avoir été reçu très jeune sur l’immense chantier de restauration du couvent des Jacobins, qui doit sa réussite à la collaboration de Maurice Prin et de Sylvain Stym-Popper, architecte en chef des Monuments Historiques. Tous les deux connaissaient très bien l’édifice, ainsi que l’architecture européenne contemporaine, ce qui leur permit de faire une restauration exceptionnelle. Daniel Cazes salue également la volonté des premiers maires de Toulouse, après la Libération, qui ont eu la volonté de financer ces travaux. Guy Ahlsell de Toulza se remémore à son tour quelques souvenirs d’un homme aux intérêts multiples, transmettant toutes les bonnes adresses qu’il avait pour séjourner à Rome, ville où il se rendait fréquemment. Louis Peyrusse évoque enfin un homme toujours capable de surprendre ; il ajoute qu’avec lui disparaît un monde où la restauration d’un édifice était une épopée.

Au chapitre des courriers reçus, la Présidente rend compte de la réponse d’Aurélien Pierre, conservateur du Musée Fenaille de Rodez, au sujet des statues-menhirs qui font partie de nos collections. Celui-ci se dit déçu par notre refus de dépôt dans son établissement, mais sensible à la proposition de moulages que nous lui avons faite. Lorsque l’opération sera programmée, il nous recontactera.

Nous avons par ailleurs reçu cinq travaux destinés à concourir pour les prix de notre Société :![]() Manon Vuillien. L’exploitation des ressources animales durant le Chasséen méridional : étude de la faune de la grotte de Pertus II (Meailles, Alpes-de-Haute-Provence), mémoire de Master 2 soutenu à Nice en 2015 ;

Manon Vuillien. L’exploitation des ressources animales durant le Chasséen méridional : étude de la faune de la grotte de Pertus II (Meailles, Alpes-de-Haute-Provence), mémoire de Master 2 soutenu à Nice en 2015 ; ![]() Leïa Mion, Aux origines de l’alimentation méditerranéenne : analyses isotopiques de vestiges bioarchéologiques de l’Antiquité au début du Moyen Âge dans le Sud-Est de la France, thèse de doctorat en préhistoire soutenue à Marseille en 2019 ;

Leïa Mion, Aux origines de l’alimentation méditerranéenne : analyses isotopiques de vestiges bioarchéologiques de l’Antiquité au début du Moyen Âge dans le Sud-Est de la France, thèse de doctorat en préhistoire soutenue à Marseille en 2019 ; ![]() Aurélia Cohendy, Peintres et décors en Midi toulousain vers 1460-1560, thèse de doctorat en histoire de l’art soutenue à Toulouse en 2019 ;

Aurélia Cohendy, Peintres et décors en Midi toulousain vers 1460-1560, thèse de doctorat en histoire de l’art soutenue à Toulouse en 2019 ; ![]() Paul d’Argaignon, La condition juridique de la noblesse en Gascogne orientale (milieu 16e siècle - 1790), thèse de doctorat en histoire du droit soutenue à Toulouse en 2019 ;

Paul d’Argaignon, La condition juridique de la noblesse en Gascogne orientale (milieu 16e siècle - 1790), thèse de doctorat en histoire du droit soutenue à Toulouse en 2019 ;![]() Coralie Machabert, La vie artistique (arts plastiques) à Toulouse de 1939 à 1958, thèse de doctorat en histoire de l’art, soutenue à Toulouse en 2019.

Coralie Machabert, La vie artistique (arts plastiques) à Toulouse de 1939 à 1958, thèse de doctorat en histoire de l’art, soutenue à Toulouse en 2019.

Nous en attendons trois autres.

La parole est alors à la Secrétaire-adjointe pour la lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est adopté avec de petites modifications, puis à la Directrice pour une proposition de réajustement des normes de publication. Ces dernières permettant plus d’harmonie dans les références bibliographiques seront bientôt mises en ligne sur notre site.

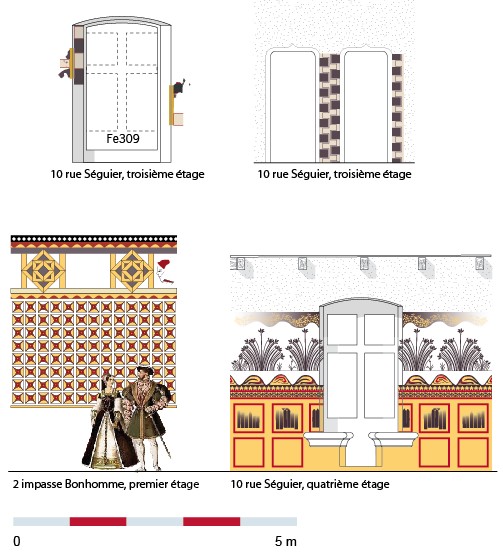

Notre Présidente donne enfin la parole à Catherine Viers pour une communication intitulée Le 10 rue Séguier, 2 impasse Bonhomme à Figeac. Évolution d’un îlot du XIIIe au XVIIIe siècle :

« L’étude a porté sur un ensemble architectural réparti sur deux propriétés distinctes, le 10 rue Séguier, et le 2 impasse Bonhomme. L’ensemble donne sur l’espace public sur trois côtés, l’impasse Bonhomme à l’ouest, la rue Séguier au sud et l’impasse de la Monnaie à l’est. Au nord, il donne sur une andronne. La rue Séguier correspond à la section d’un axe important de la cité médiévale figeacoise. Elle se situe dans le prolongement de la rue d’Aujou, gardée à l’est par une porte fortifiée aujourd’hui disparue, et s’ouvre à l’est sur la place Haute, actuelle place Champollion.

La première phase, antérieure au milieu du XIIIe siècle, est mal cernée du fait des importantes modifications qu’a subies le bâtiment. La disparition de ses limites vers les impasses, son prolongement vers le nord au-delà de l’andronne ne permettent pas de comprendre la disposition de l’édifice. Sa façade sur l’espace public, devenue le mur mitoyen entre les deux entités, témoigne de l’existence d’une rue jusqu’à la fin du XIIIe siècle. On reconnaît son tracé dans le cadastre actuel, sur lequel on la suit de la place Champollion jusqu’à la rue Saint-Thomas. Dans cette rue, une arcade de boutique surmontée d’un piédroit de fenêtre médiévale en est le vestige physique.

La construction du 10 rue Séguier à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle matérialise la condamnation de cette rue et la création d’un nouvel axe. Le phasage des constructions montre que le nouveau tracé des impasses a débuté au 2 impasse Bonhomme ; pour autant l’alignement des façades illustre probablement un projet urbain unique. Sur la rue Séguier, le rez-de-chaussée en pierre est relayé au premier étage par un pan de bois en encorbellement. Impasse Bonhomme, le pan de bois est réservé à la cour. Ce bâtiment concentre des éléments atypiques à Figeac, dès la période médiévale avec une fenêtre géminée à embrasure traversante en plein cintre, puis à l’époque suivante par l’utilisation d’une maçonnerie mixte de pierre et de brique.

Le 10 rue Séguier est considérablement modifié au XVe siècle. Surélevé d’un étage, on lui adjoint une tour d’escalier en vis dont la porte est ornée d’un écu. Les étages sont redistribués et des croisées remplacent les fenêtres géminées antérieures. Un puissant mur de refend divise le bâtiment et distribue des pièces d’apparat sur l’impasse de la Monnaie, et vraisemblablement des chambres sur l’impasse Bonhomme. La façade sur la rue Séguier est toujours en pan de bois, en encorbellement, peut-être à l’image des maisons qui lui font face.

Les deux édifices conservent de grandes plages d’enduits peints du XVe siècle. Ces décors inédits sont opulents, et les peintures de la fin de l’époque moderne masquent en les protégeant d’autres pans peints à découvrir. Ces découvertes concernant plusieurs pièces d’une même résidence permettraient d’en comprendre le programme pictural. »

Émilie Nadal remercie notre consœur pour cette belle étude et demande ce que la Mairie de Figeac projette de faire de ces deux édifices. La demeure de l’impasse Bonhomme, répond Catherine Viers, n’appartient pas à la Ville, quant à celle qui donne sur la rue Séguier, la Mairie prévoit d’aménager le rez-de-chaussée en annexe du Musée Champollion et d’établir des habitations aux étages supérieurs. Notre consœur rappelle par ailleurs qu’elle a fait une étude archéologique du bâti existant avant travaux, et qu’il n’était pas prévu dans le cahier des charges de faire des sondages dans les murs. À l’heure actuelle, la DRAC ne prévoit pas de compléter cette étude à l’occasion des futurs travaux. Maurice Scellès salue le courage de la Mairie de Figeac qui montre, par le financement des études de bâtiments, l’intérêt qu’elle porte à son patrimoine tout en organisant des expositions pour sensibiliser régulièrement la population à la valeur de celui-ci. Ce travail sur la durée a sans doute permis une véritable appropriation de leur histoire par les Figeacois. Pierre Garrigou Grandchamp se dit ravi de voir tout ce qu’il reste encore à découvrir à Figeac mais s’étonne de la restitution du pignon que notre consœur a proposée pour le bâtiment de la rue Séguier, selon lui trop pentue pour la région. Catherine Viers répond qu’elle ne propose ici qu’une hypothèse justifiant la présence des modillons sculptés aux extrémités de la façade.

Au titre des questions diverses, Daniel Cazes propose de faire un bilan des travaux effectués à Saint-Sernin :

« Saint-Sernin, une occasion manquée

Le 11 décembre dernier a été inaugurée la place Saint-Sernin réorganisée par l’urbaniste Joan Busquets, sur le projet et la commande de la Mairie de Toulouse. On sait que ce vaste espace public est en fait composé des deux places : Saint-Sernin et Saint-Raymond, souvent confondues. Cela va s’aggraver : le pourtour de la basilique, au sud, à l’est et au nord, a pris le nom d’Allée du Père Marie-Antoine (1825-1907), capucin dont un buste a été inauguré près du portail royal, et tout ou partie de la place Saint-Raymond celui de Parvis Saint-Jean-Paul II. Pourquoi ces noms se substituent-ils ou se rajoutent-ils à ceux de l’histoire spécifique de ces lieux ? D’autres espaces publics de Toulouse se seraient mieux prêtés à un hommage aux personnages historiques honorés ici.

Notre Société a manifesté son désaccord sur le projet réalisé parce que : ![]() d’une part, il a exclu toute fouille archéologique aux abords de la basilique et du Musée Saint-Raymond, alors que l’on connaît depuis longtemps l’importance de ce site archéologique,

d’une part, il a exclu toute fouille archéologique aux abords de la basilique et du Musée Saint-Raymond, alors que l’on connaît depuis longtemps l’importance de ce site archéologique, ![]() d’autre part, il n’a pas intégré l’indispensable extension du Musée Saint-Raymond et la construction, urgente, d’un musée de l’œuvre pour présenter tout ce qui est entreposé dans la basilique dans de mauvaises conditions de conservation et d’accès.

d’autre part, il n’a pas intégré l’indispensable extension du Musée Saint-Raymond et la construction, urgente, d’un musée de l’œuvre pour présenter tout ce qui est entreposé dans la basilique dans de mauvaises conditions de conservation et d’accès.

On nous a opposé un autre choix : mettre en valeur la basilique en dégageant les espaces adjacents de parkings encombrants et laids, tout en créant une réserve archéologique pour les générations futures. Ce deuxième argument est spécieux, quand on sait que ce site archéologique de premier ordre a été si peu respecté aux XIXe et XXe siècles et qu’il vient en plus d’être largement entamé par les renouvellements de réseaux et la plantation d’arbres. Certes, la basilique jouit désormais de meilleurs champs de vision et d’un environnement plus agréable, mais on regrettera beaucoup de choses.

Commençons par le chevet, où l’on vient de voir apparaître deux disgracieuses constructions basses, en petites briques imitant celles du XIe siècle (?), couvertes de plomb, entre les premières absidioles des croisillons et du déambulatoire. En l’absence de réalisation d’un drain profond autour de la basilique, pourtant préconisé depuis longtemps par plusieurs architectes des Monuments Historiques, elles ont pour but d’empêcher l’infiltration d’eau dans les chapelles Saint-Philippe-et-Jacques le Mineur, au sud, et Saint-Gilles, au nord, dans la crypte inférieure. Il est surprenant que l’on puisse ainsi en 2019 porter atteinte à l’architecture d’un monument historique.

Une rocambolesque valse-hésitation entre des considérations écologiques et monumentales a conduit à l’aménagement du jardin du chevet. De nouveaux arbres et arbustes y ont été plantés, qui oblitèrent la vision de la plus grande composition d’absides romanes conservée en Europe. L’architecture primait. Aucun effort créatif et sensible n’a par ailleurs sous-tendu la conception de ce jardin. Cette indécision conceptuelle apparaît aussi dans le fait que le portail royal a été intégré dans ce jardin, alors que celui des comtes et l’enfeu de ces derniers, malgré leur valeur historique et artistique, n’ont pas droit à la sécurité de ces grilles. Ajoutons que d’anciennes grilles sont restées en place au portail royal et que, de ce fait, on ne comprend plus leur utilité. De façon générale, on ne saisit pas la logique d’ensemble entre grilles anciennes conservées à leur place antérieure, déplacées, ajoutées en imitant…

Ainsi en est-il de l’immense zone située au nord de la basilique, où se trouvait l’abbaye, avec son grand cloître roman. Pourquoi ne pas l’avoir intégrée au jardin clos de grilles ? On eût ainsi mieux protégé le monument tout en le mettant plus en valeur. Le portail du cloître, désormais visible, y eût mieux trouvé sa place. Patrice Cabau a signalé ici qu’on l’a privé de l’inscription authentique de Turumbertus, pourtant bien là où elle avait été mise et gardait son sens, pour la remplacer par une pierre lisse. Jusque-là, le principe avait prévalu, dans les restaurations de Saint-Sernin, tant au XIXe siècle qu’au XXe, de remplacer in situ les originaux en mauvais état par une copie exacte ou un moulage. Sur deux contreforts occidentaux du croisillon nord du transept ont également été enlevés les moulages de deux inscriptions (de Bernard de Savart et d’un Guillaume). Ils avaient été substitués, lors de la restauration d’Yves Boiret, aux originaux dégradés, alors déposés dans la collection du futur musée de l’œuvre. Ils ont aussi laissé place à des pierres nues.

Ces flottements, dans un projet qu’il fallait irriguer d’une vision concertée, sont étonnants. Ils ont entraîné l’étrange installation de nouvelles grilles, qui pastichent celles du XIXe siècle, devant tous les contreforts de l’église autrefois englobés dans les galeries du cloître. Leur report plus loin aurait évité cela et laissé apprécier depuis le jardin, sans ces éléments parasites, l’architecture romane de Saint-Sernin dans toute sa force. Ce secteur au nord de la basilique est donc redevenu un espace public sans fonctionnalité autre qu’un terre-plein banalement planté d’arbres sur l’emplacement de l’ancien palais de l’abbé et une pâle évocation du cloître disparu. Là s’avivent nos regrets. Pourquoi ne pas avoir profité de toute cette surface exempte de construction pour un véritable aménagement archéologique, après fouille, et la réalisation du musée de l’œuvre qu’il faudra bien construire un jour ? Les deux n’excluaient pas le jardin. Au contraire, ils en auraient engendré une structuration plus intelligible et belle. C’est une opportunité perdue. On ne sait ce que deviendra cet espace vacant, en dehors d’animations diverses qui ne manqueront pas de se saisir du vide.

Le tracé au sol des murs disparus de l’abbaye a été fait sans prendre la précaution, par la fouille, de contrôler leurs emplacements et préciser leur chronologie. C’est sur la foi d’un plan de 1798 que ce tracé a été reporté sur le sol actuel, soit par des plaques de pierre, soit dans le pavement de porphyre des Alpes. Ainsi le mur-bahut du grand cloître roman et la chapelle Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles sont-ils repérés au ras du sol par la pierre alors que le mur bâti entre 1798 et 1808 par Arnaud Traverse, pour séparer sa propriété de l’étroite ruelle (large d’une toise = 1,949 m) réservée le long de l’église, est évoqué sur le pavé. De la même façon a été matérialisé directement sur le pavé le mur de façade de la salle capitulaire, qui formait la limite orientale du cloître. On ne peut comprendre cette incohérence chronologique. Était-il indispensable de tracer en pierre le plan de la chapelle de Bonnes-Nouvelles (XVIIe siècle) dans le préau du cloître ? Cela trouble la vision du plan de ce dernier, que l’on aurait préféré voir planté d’arbustes et fleurs, avec la sensibilité attendue en ce lieu. On n’a pas su distinguer la galerie nord du cloître des autres, alors qu’elle avait des supports différents, où piliers pleins à contreforts et colonnes alternaient. Les points lumineux censés situer les quelque 150 colonnes des claires-voies ont été disposés systématiquement, avec, partout, une alternance régulière de colonnes simples, doubles ou quintuples, alors que des différences marquaient les quatre claires-voies. Si l’on ajoute cette abusive simplification aux incertitudes du plan, on se persuadera encore que seule une fouille préalable eût permis de connaître plus exactement ce cloître. Maintenant, les doutes légitimes de l’archéologue et de l’historien de l’art ont été balayés, au profit d’une affirmation gratuite, non vérifiée, fixée aux yeux de tous. Ce n’est pas ainsi que doit être utilisé le patrimoine au XXIe siècle.

Si nous portons nos pas vers la place Saint-Raymond, nous rencontrons la fontaine désirée pour ce lieu. Elle le rend plus vivant et agréable, mais on déplore son peu de projection monumentale et artistique. Toulouse pouvait rêver et réaliser mieux, avec un artiste de notre temps.

La place a été intégralement revêtue de porphyre, ce que certains trouvent monotone et excessivement minéral. À gauche de la façade de la basilique, des pavés suivent le tracé du mur du palais abbatial détruit qui, plus au nord, prend la forme du banc en pierre du terre-plein surélevé planté d’arbres. Vers l’Hôtel Dubarry, dont nous avions appelé de nos vœux la restauration et l’ouverture au public, rien de nouveau. Du côté de l’ancien collège Saint-Raymond, les bâtiments de ce monument démolis au milieu du XIXe siècle voient leur souvenir rappelé par un plan redessiné au sol en suivant plus ou moins celui dressé Viollet-le-Duc en 1867. Une incroyable erreur a été faite pour l’emprise de l’ancienne chapelle Saint-Raymond, représentée trop courte. Avec la tour de la vis, elle s’approchait davantage de l’angle de la tour sud-ouest du massif occidental de la basilique, n’autorisant là qu’un étroit passage entre les places Saint-Sernin et Saint-Raymond. Une fois encore a manqué une fouille archéologique préalable, pour mieux connaître cette chapelle, celle qui l’a précédée, comme les autres bâtiments de l’hôpital et du collège. Du côté de la place Saint-Raymond, on attendait la mise au jour de la suite du grand édifice roman contemporain des débuts de la construction de Saint-Sernin dont les premiers vestiges avaient été découverts et mis en valeur dans le sous-sol du musée entre 1994 et 1999. Discontinuité donc dans le projet culturel, bloqué depuis vingt ans, de cet établissement, qui devait s’étendre souterrainement vers là et jusqu’à l’Hôtel Dubarry. Une autre occasion ratée d’enrichir nos connaissances sur tout ce qui entourait Saint-Sernin, notamment un très probable atelier de sculpture : ce n’est pas rien pour l’histoire de l’art à Toulouse !

En terminant notre tour de basilique vers le sud, nous constatons que pas grand-chose n’a changé de ce côté, alors que l’on aurait pu procéder à un nouveau nivellement qui aurait redonné leurs justes proportions à la porte Miègeville et à son avant-porte. Après sa remise en état, la grille du XIXe siècle a retrouvé sa place antérieure, continuant à protéger la zone, si importante pour l’histoire mondiale de la sculpture, de la porte Miègeville. Simplement aimerait-on que cette dernière bénéficie d’un enlèvement régulier de la poussière. La diminution de la pollution automobile, grâce à la piétonisation de la place adjacente, offre certes de meilleures conditions de conservation. Mais cela doit s’accompagner de mesures d’entretien et de sécurité renforcées pour cette œuvre capitale.

Comme déjà dit, la même chose est souhaitable pour la porte et l’enfeu des comtes. Ce dernier recevra prochainement les moulages de ses trois grands sarcophages, les originaux étant provisoirement déposés à l’intérieur de la basilique. Celui des enfants comtaux reste scellé à sa place d’origine. Pourquoi cette différence de traitement, qui risque encore de dérouter les visiteurs ? On en revient à la nécessité du musée de l’œuvre, où les sarcophages originaux trouveraient une meilleure place, tout comme les objets que les archéologues y ont découverts, le tout étant regroupé, conservé, exposé, expliqué. Non loin de là enfin, a été remontée sur son socle, mais sans l’emmarchement originel ni la sphère de pierre qui la portait, la croix de mission du XIXe siècle en ferronnerie enlevée lors de la restauration de la basilique par Yves Boiret. Elle menaçait alors de tomber en raison de la rouille qui avait fendu en deux ladite sphère.

Personne ne se plaindra des espaces de circulation « apaisés » autour de la basilique, mieux équipés de bancs et mobilier urbain. Ils permettent désormais de s’arrêter plus longuement pour admirer les monuments. Les panneaux d’information en français, anglais et espagnol sont bienvenus, malgré quelques omissions et erreurs dans leur rédaction. Un nouvel éclairage des monuments et de la voie publique a été réalisé. Violent et descendant des avant-toits pour le musée, montant au contraire du sol pour la basilique, à l’exception de celui du clocher et de l’abside majeure, il provoque une répartition inéquitable de la lumière et des éblouissements désagréables. On aurait, entre autres, souhaité quelque chose de plus sensible pour la porte Miègeville, chef-d’œuvre universellement connu. Cette illumination met toutefois en valeur l’ensemble. Chacun appréciera en fonction de son goût, selon qu’il se contentera d’une vision globale ou désirera voir les détails. L’éclairage du majestueux clocher est indéniablement plus réussi que le précédent.

Que dire, pour résumer ces impressions ? Elles sont génératrices de déception. Ce qui frappe avant tout, c’est ce refus de la recherche et de la connaissance, exprimé par le rejet obstiné des fouilles archéologiques, sans en comprendre le rôle dans une politique culturelle. Les arguments donnés sont divers, pas toujours clairs. Les citoyens sont pourtant en droit d’attendre ici les avancées du savoir, s’agissant d’un site d’envergure internationale. Loin d’être un luxe inutile, ces fouilles auraient apporté de nouvelles sources pour toute l’histoire de la quatrième ville de France. Elles étaient indispensables à la conception d’un projet adapté aux réalités culturelles et touristiques de notre temps. L’opération a été menée trop rapidement, en brûlant les étapes, après avoir paradoxalement perdu plusieurs années qui auraient permis la recherche. Pour de simples travaux de voirie, réseaux, écoulement des eaux et jardins, le coût n’est pas négligeable : 15,7 millions d’euros, dont 91 % apportés par la Mairie et 9 % par la Région. Il est à comparer aux 13,1 millions d’euros de la rénovation du musée Ingres, qui vient de rouvrir ses portes, avec un impact culturel et touristique évidemment plus important. C’est donc bien une occasion manquée. Elle ne se représentera pas de sitôt, pour l’archéologie et pour les deux musées complémentaires de la basilique, incontournables en termes d’accueil, de présentation de collections inaccessibles aujourd’hui et de diffusion de la connaissance. Toulouse et ses visiteurs méritaient vraiment mieux ! »

Daniel CAZES

17 décembre 2019

Maurice Scellès intervient enfin pour nous montrer un anneau en bronze et deux monnaies trouvés sur la commune de Laure-Minervois (Aude).

La fonction de l’anneau n’a pas été identifiée et il n’est pas daté.

L’identification des deux monnaies est due à notre confrère Vincent Geneviève :

Monnaie à la croix, série cubiste, Volques Tectosages, vers 170/130 – 60/50 av. J.-C.

D/ Tête dite cubiste à g., devant deux dauphins.

R/ croix, cantonnée au deuxième d’une olive sous une lunule et au quatrième d’une ellipse sous une lunule.

Pds 2,8 g ; Savès 1 et s. ; NC II, 73 ; Dicomon DCR-73 ; CMC 2, 4.01. La zone privilégiée de circulation de ces monnayages se situe sur l’axe Aude-Garonne tout en s’étendant jusqu’à l’Atlantique.

Bibliographie :

Savès (G.), Les monnaies gauloises « à la croix » et assimilées du sud-ouest de la Gaule, Toulouse, 1976.

Depeyrot (G.), Le numéraire celtique, II, La Gaule des monnaies à la croix, Moneta, 28, Wetteren, 2002.

Feugère (M.) et Py (M.), Dictionnaire des monnaies découvertes en Gaule méditerranéenne (530-27 av. J.-C.), Montagnac-Paris, 2011.

Hiriart (E.), Catalogue des monnaies celtiques, 2, Les monnaies à la croix, Bibliothèque nationale de France / Musée d’archéologie nationale, Paris, 2017.

Unité de bronze, Kese (Tarragone), fin IIe-milieu du Ier s. av. J.-C.

D/ Tête masculine à d. ; derrière la tête, ti.ki en caractères ibériques.

R/ Cavalier tenant une palme et galopant à d. ; à l’exergue ke.s.e en caractères ibériques.

Pds 6,4 g ; CNH p. 172, 102 ; DCPH 39.a 102 ; MHBnF 904-905. Quelques exemplaires isolés sont recensés au nord de la Garonne mais leur circulation reste privilégiée de part et d’autre de l’axe Aude-Garonne.

Bibliographie :

Villaronga (L.), Corpus Nummum Hispaniae ante Augusti Aetatem, Madrid, 1994.

García-Bellido (M.P.) et Blázquez (C.), Diccionario de cecas y pueblos hispánicos, 35-36, Madrid, 2001.

Ripollès (P.P.), Monedas hispánicas de la Bibliothèque nationale de France, Madrid, 2005.