|

Mémoires

de la Société Archéologique

du Midi de la France

_____________________________________

Tome LXVIII (2008)

|

BULLETIN DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE

2007-2008

établi par Patrice

CABAU & Maurice SCELLÈS

Les parties non reproduites dans l'édition papier

apparaissent en vert dans cette édition électronique.

Version de pré-publication

SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2008

Présents : Mme

Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier,

Scellès, Secrétaire général, Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste, MM.

Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour, Bibliothécaire-adjoint ; Mme Bayle,

MM. Bordes, Gilles, Peyrusse, Roquebert, membres titulaires ; Mmes Barber,

Czerniak, Haruna-Czaplicki, Krispin, MM. Capus, Le Pottier, Surmonne, membres

correspondants.

Excusés : Mmes Cazes,

Fournié, MM. Barber, Garland.

La Présidente

souhaite la bienvenue à Pascal Capus, tout récemment élu membre correspondant

et qui prend séance ce soir.

Le Secrétaire

général et le Secrétaire-adjoint donnent lecture des procès-verbaux des séances

du 23 novembre 2007 et des 8 et 22 janvier derniers, qui sont adoptés.

Daniel Cazes

communique l’avis de décès de Jean Davoisin, ancien conservateur du Musée

Toulouse-Lautrec d’Albi.

La

correspondance comprend les vœux des anciens élèves de l’école vétérinaire

avec l’indication de l’adresse d’une exposition virtuelle consacrée à

Jean-Pierre Laffon, l’architecte de l’ancienne école vétérinaire de

Toulouse.

Quatre mémoires

viennent s’ajouter aux deux premières candidatures reçues pour le concours :

- Benjamin

Marquebielle, Première approche sur l’exploitation des matières dures

animales au mésolithique. L’industrie osseuse des niveaux du mésolithique récent

au Cuzoul de Gramat (Lot), mémoire de master II sous la direction de Mme Aline

Averbouh et de M. Nicolas Valdeyron, Université de Toulouse-Le Mirail, 2007, 99

p.

- Nadia

Cavanhie, Étude archéozoologique et taphonomique des grands carnivores du site

paléolithique moyen du Regourdou

(Montignac, Dordogne), mémoire de master II sous la direction de M. Michel

Barbaza, Université de Toulouse-Le Mirail, 2006-2007, 123 p.

-

Éric Hold, Locus et Ductus. La narration visuelle en pierre. Exemples de

la sculpture romane de Moissac et Toulouse, mémoire de master II sous la

direction de M. Jean-Claude Schmitt, E.H.E.S.S., 2006, 127 p.

- Fabien

Colleoni, Le territoire de la cité d’Auch dans l’Antiquité, doctorat en

Sciences de l’Antiquité sous la direction de M. le professeur Robert

Sablayrolles, Université de Toulouse-Le Mirail, 2007, 5 volumes.

Maurice

Scellès se chargera du rapport sur le mémoire de M. Éric Hold. Une discussion

s’engage sur le fait de savoir si notre Société doit recevoir, pour les

concours, des travaux sur la préhistoire. Louis Latour rappelle qu’Émile

Cartailhac a été l’un de nos grands présidents. Louis Peyrusse pense

qu’ils doivent être écartés, car notre Compagnie n’a pas actuellement de

compétence particulière dans ce domaine.

On fait par

ailleurs remarquer que M.

Fabien Colleoni, qui a été récompensé par le prix du professeur Michel

Labrousse en 2001, ne peut être primé une seconde fois par notre Société.

La parole

est à François Bordes pour une communication brève Sur la découverte

d’un fragment

d’un deuxième exemplaire de la chronique d’Étienne de Gan :

Les recherches dans les fonds

d’archives nous réservent encore bien des surprises, et c’est l’une

d’elles que je voudrais ici vous présenter. Dans le cadre de la

collaboration que Véronique Lamazou-Duplan et moi-même menons autour de l’œuvre

et du personnage de Nicolas Bertrand, j’ai été amené à m’intéresser

à un document conservé aux Archives départementales de la Haute-Garonne,

dans la paradoxale série des « Manuscrits », et dont l’analyse

semblait alléchante : « Fragments du De

Tholosanorum gestis, de Nicolas Bertrand ». Personne, à ma

connaissance, n’avait jusqu’ici ni utilisé ni même mentionné ce texte,

ce qui me paraissait étonnant pour ce qui pouvait s’avérer être la seule

trace d’une version manuscrite de ce livre pionnier de l’historiographie

toulousaine.

En fait, ce feuillet conservé

sous la cote Ms 123 avait trompé la vigilance de l’archiviste qui l’avait

eu entre les mains à l’époque. Il s’agit en effet du fragment d’une

copie de la fameuse dissertation sur l’origine mythique de Toulouse rédigée

en 1452-1453 par le franciscain Étienne de Gan.

Il se présente sous la forme

d’un feuillet de parchemin plié en deux et formant 4 pages de textes.

Celui-ci est écrit à longues lignes régulières et comporte 30 lignes à la

page. On peut noter que la place réservée aux initiales ornées a été réservée,

mais qu’aucune n’a été réalisée. L’écriture paraît être de la

seconde moitié du XVe siècle. Ce feuillet avait servi de

couverture à un registre, peut-être de notaire. La dernière page, couverte

d’opérations et de comptes postérieurs, porte deux fois le nom de « Benedicti »

et la mention « n° 235 », mais les recherches que nous avons

effectuées ne nous ont malheureusement pas permis à ce jour d’identifier

le fonds dont pouvait provenir ce document. Une liste de noms et de folios

portée sur la page 2 permettra peut-être un jour d’en savoir plus.

Jusqu’à maintenant, le

texte d’Étienne de Gan n’était connu que par un seul manuscrit, celui

conservé aux Archives municipales de Toulouse. Il introduit en quelque sorte

le nouveau grand cartulaire de la ville mis en forme en 1538-1539 par le

juriste Guillaume de La Perrière, le

greffier du consistoire Pierre Salamonis et le garde des archives Jean

Balard, et

transcrit, du moins en partie, par Vidal Mène et Guillaume Masaudier (1). Les

14 folios sur lesquels cette narration sur les origines de Toulouse se développe

apparaît en fait comme une œuvre de troisième main. Le premier rédacteur

et auteur se nomme lui-même dans sa dédicace : frater

Stephanus de Gano, magister in

Theologia, sacri ordinis Minorum professor, oriundus civitatis Tholose.

Son manuscrit original a disparu, de même que la copie qui en fut réalisée

le 22 septembre 1453 par un clerc travaillant dans l’ouvroir d’un notaire

de la cour du sénéchal qui nous a laissé des indications précises sur son

travail : Ego Dionisius

Moriceti, clericus solutus, oriundus ville Molleronis, diocesis

Lucronensis, scripsi atque abstraxi et correxi cum originali, me existente in

civitate et villa Tholose, in operatorio magistri Petri Scalerii, notarii

curie criminalis, civili et appellacionum domini senescalli regii videlicet

anno Domini millesimo quater-centesimo quinquagesimo tertio et die XXIIa

mensis septembris. C’est cette copie qui fut transcrite en 1538-1539

lors de la confection du nouveau cartulaire, avec les erreurs inhérentes à

ce genre d’exercice.

|

Fragment

de la Chronique d’Étienne de Gan, A.D. Haute-Garonne, Ms 123. |

Le manuscrit des Archives départementales

correspond en fait à la partie centrale de la dissertation (2). La chance que

nous avons pour comparer ces deux versions en l’absence du texte original

est que cette partie comprend deux longues citations de textes connus :

l’un tiré du Deutéronome (Deut.,

32, 15-25), et l’autre du Carmen

paschale de Sedulius (Carmen paschale, I, 242-281). Les tableaux

ci-dessous font apparaître les principales différences entre les deux

copies, pour lesquelles nous avons souligné les bonnes versions. |

|

Deutéronome

|

|

AD, Ms 123

|

AMT,

AA 5

|

|

Provocaverunt

eum in diis alienis et in

abhominacionibus

ad iracundiam concitaverunt.

Immolaverunt iis

et non Deo, diis quos ignorabant.

Novi recentesque venerunt quos non

coluerunt patres eorum : Deum qui te genuit dereliquisti et

oblitus es Domini creatoris tui. Vidit Dominus et ad iracundiam concitatus

est, quia provocaverunt eum filii sui et filie. (…) Ignis succensus

est in furore meo et ardebit usque ad inferni

novissima. (…) Dentes bestiarum [in]mittam

in eos cum furore trahencium super terram atque serpentium.

|

Provocaverunt eum in diis alienis et in

abominationibus ad iracundiam [concitaverunt].

Immolaverunt ia

et non Deo, diis quos ignorabant.

Novi recentesque noverunt quos non coluerunt

patris eorum. Deum qui te genuit dereliquisti et oblitus es Domini

creatoris tui. Vidit Dominus et ad iracundiam conneatus, est,

quia provocaverunt eum filii sui et filie. (…) Ignis succensus est in

furore meo et ardevit usque]

ad inferni novissima. (…)

Dentes

bestiarum inmittam in eos cum furore trahentium super terram atque stipentium.

|

|

Sedulius:

Carmen paschale

|

|

AD, Ms 123

|

AMT,

AA 5

|

|

Heu miseri qui varia colunt,

qui corde sinistro

Religiosa

sibi sculpunt simulacra suumque

Factorem

fugiunt et que fecere verentur!

Quis

furor est ? que tanta animos demencia ludit

Ut

volucrem turpemque bovem tortumque draconem

Semihominemque

cavem supplex homo (prius) [plenus] adoret ?

Ast

alii solem cecatis mentibus acti

Affirmant

rerum esse patrem, quia rite videtur

Clara(m)

serenatis infundere lumina terris

Et

totum lustrare polum, cum constet ab istis

Motibus

instabilem rapidis discursibus ignem

Officium,

non esse Deum, quique ordine certo

Nunc

oritur, nunc occiduas demissus in (h)oras

Partitur cum nocte vices nec semper ubique [est].

Nec

lumen fuit ille manens in origine mundi

Cum geminum

sine sole diem novus orbis haberet.

Sic lune quoque vota ferunt quam crescere

cernunt

Ac minui, stellisque litant que luce fugantur.

Hic laticem colit, ille larem, sed iungere sacris

Non audent inimica suis, ne lite

propinqua

Aut rogus exiguas desiccet fortior

undas,

Aut validis tenues moriantur fontibus ignes.

Arboreis alius ponit radicibus aras

Instituitque dapes et ramos flebilis orat.

|

Heu misereri qui vana colunt,

qui corde sinistro

Religiosa

sibi sculpunt simulacra suumque

Factorem

fugiunt et que fecere verentur !

Quis

furor est ? que tanta animos demancia ludit,

Ut

volucrem turpemque bovem tortumque drachonem

Sed

hominem

cavem supplex homo (primis) [plenus] adoret ?

Ast

alii solem cecatis mentibus acer

Affirmant

rerum esse patrem, quia rite videtur

Clara(m)

serenatis infundere lunam terris

Et

totum lustrare polum : cum constet ab istis

Motibus

instabilem rapidis discursibus ignem

Officium,

non esse Deum, quique ordine certo (in horas)

Nunc oritur, nunc occiduas demissus [in oras]

Partitur cum nocte vices nec semper ubique [est].

Nec lumen fuit ille manens in origine mundi

Cum geminem

sine sole diem novus orbis habeat.

Sic lune quoque nota ferunt quam ce facte

cernunt

Ac minui, stellisque litant que luce fugantur.

Hic laticem colit, ille larem, sed iungere sacris

Non audent inimica suis, nolite propinqua

Aut rogus exiguas desiccet sortiri undas,

Aut validis tenues moriantur fontibus ignes.

Arboreis alius ponit radicibus aras

Instituitque dapes et ramos flebilis orat.

|

Il apparaît ainsi clairement

que le manuscrit des Archives départementales est beaucoup plus fidèle aux

textes originaux que celui des Archives municipales. Cela s’explique

certainement par le fait que ce document, contrairement à celui du cartulaire

de la ville, était une première copie prise sur l’original.

Il nous reste maintenant à

tenter d’identifier le registre dont il formait la couverture et à

rechercher si d’aventure d’autres volumes comportent des feuillets du même

type.

François BORDES

1. Sur ce cartulaire, coté AA

5, voir entre autres : François Bordes,

« Les cartulaires urbains de Toulouse (XIIIe-XVIe

siècles) », dans Daniel Le

Blévec, dir., Les cartulaires méridionaux, Actes du colloque organisé

à Béziers les 20 et 21 septembre 2002 par le Centre historique de recherches

et d’études médiévales sur la Méditerranée occidentale, Paris, École

des Chartes, 2006, p. 217-238 (p. 228-231), pl. h.-t., et Géraldine Cazals, « Une contribution inédite à

l’historiographie toulousaine : le Catalogue et summaire de la

fundation […] de Tholoze de Guillaume de La Perrière (1539-1540) »,

dans M.S.A.M.F., t. LXV, 2005, p. 139-161.

2. Elle se situe dans le

cartulaire AA 5 du f° 7 ligne 7 au f° 9v ligne 19.

François Bordes présente

ensuite à la Compagnie de Nouveaux éléments sur le

feuillet de 1452-1453 des Annales manuscrites de Toulouse

:

Nous avions présenté il y a

quelques mois une communication sur un feuillet des annales manuscrites de

Toulouse daté par erreur de 1447 et correspondant en fait à l’année

capitulaire 1452-1453 (1). L’interprétation du dessin inachevé qui

l’ornait avait donné lieu à diverses hypothèses, et j’avais avancé à

l’époque que la plus vraisemblable paraissait être qu’il s’agissait

d’une illustration concernant le siège de Bordeaux qui s’était déroulé

à partir de la mi-août 1453, un mois après la bataille de Castillon, et plus

particulièrement la reddition de la ville en octobre de cette même année. Les

arguments que j’avais émis n’avaient, semble-t-il, pas convaincu nos collègues,

qui avaient entre autres mis en doute l’écho qu’un tel fait de guerre avait

pu avoir à Toulouse à l’époque.

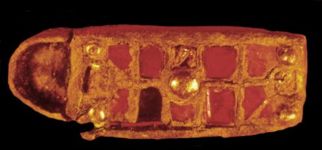

Or un nouveau document prouve de

façon claire que cet événement eut un retentissement exceptionnel dans notre

ville et dans toute la région, et vient confirmer ma théorie. Il s’agit

d’un registre de comptabilité de la ville de Millau qui porte, à la date du

19 octobre 1453 le récit circonstancié de l’arrivée dans la cité rouergate

d’un huissier du parlement de Toulouse venu annoncer la reddition de la capitale anglaise de

l’Aquitaine (2). En voici la transcription :

|

Registre de comptes de la Ville de Millau, A.M. Millau, CC 425, 1er

inv., fol. 23. |

Divenres

a XIX de octhobre, venc en esta viala .I. huchier de parlament, en que contet de

novel que Bordeus era redut a la hobediensia del rey nostre senhor en la maneira

que s’iensec, so es ha saber que lo rey nostre senhor a laisat anar totz los

Englezes que eron dedins Bordeus a vida salva e los autres del loc a la merse

del rey e lur ha cassatz e debatutz totz los privilegis e libertatz e costumas

que los abitans de Bordeux aguesso; item plus si son sosmezes a la voluntat de

tot en tot del rey de tot so que el volia; e d’autra part dono al rey sent

melia escutz e per so per las dichas bonas novela foug dich e hordenat per

messenhors companhos que hom fezes prosesio general per tota la vial e nonremens

que hom fezes fuocz d’alegria e fezes belas las carieyras et fezes far .I. bel

sermo, e fouc fach en la forma e manieyra que si ensec (…). |

Et comme sur notre feuillet des

annales toulousaines, mais de manière plus naïve et symbolique, le scribe a

dessiné au-dessous une représentation de ville fortifiée, accompagnée de

cette légende : « La cieutat de Bordeus l’an presen coma dessus es

declarat ». Nous pouvons donc maintenant avancer avec certitude que le

dessin illustrant le feuillet du premier Livre des histoires de Toulouse de

l’année 1452-1453 correspondait bien à la reddition de Bordeaux à

l’automne 1453.

François BORDES

Notes

1. François

Bordes, « Le feuillet des Annales manuscrites de Toulouse dit de

1447 : nouvelle datation, nouvelle interprétation », dans M.S.A.M.F.,

t. LXVI, 2006, p. 270-273.

2. A.M. Millau, CC 425, 1er

inv., fol. 23; je tiens ici à remercier mon collègue Jacques Frayssenge de

m’avoir fourni un cliché de ce document et de m’avoir autorisé à le

reproduire.

La Présidente

remercie François Bordes de nous avoir fait participer à ces recherches en

cours, et elle ne doute pas que cette découverte dans les comptes de Millau

n’emporte la conviction des sceptiques quant à l’identification de Bordeaux

sur l’enluminure du feuillet de 1453 des Annales de Toulouse.

Après avoir

rappelé qu’il était d’accord avec l’hypothèse de Bordeaux, Patrice

Cabau souligne l’intérêt de la découverte d’un nouveau manuscrit de texte

d’Étienne de Gan. François Bordes dit son intention d’éditer la chronique

dans son entier à l’occasion du colloque international sur la fondation des

villes qui se tiendra à Pau l’année prochaine. Il faudra établir les

erreurs paléographiques de cette copie et confronter les variantes de trois

autres manuscrits ayant utilisé cette source. Il serait bien sûr intéressant

de savoir à quel moment le parchemin a été utilisé dans une reliure et pour

quel registre, peut-être à partir de la liste de noms inscrite en marge d’un

feuillet. Répondant à Jean Le Pottier, François Bordes dit qu’il n’a pas

eu le temps, pour cette communication improvisée, de consulter les registres

d’entrée des archives départementales.

La parole

est à Jeanne Bayle pour une communication sur Bertrand Trille, maître

menuisier toulousain dans la seconde moitié du XVIIIe siècle

:

Bertrand

Trille est le seul menuisier toulousain dont subsistent encore quelques

meubles exactement documentés.

Fils

de François Trille, travailleur, et d’Élisabeth Fanjeau, il est né à

Plagnolle vers 1723 (1). Il a un frère plus âgé qui a quitté le pays et

une sœur, Anne, qui, après la mort de son père, vient s’installer à

Toulouse et s’y marie. L’héritage paternel est très peu important

puisqu’il ne s’élève qu’à 600 livres (2).

On

ignore où Bertrand a fait son apprentissage de menuisier, peut-être à

Plagnolle même, peut-être à Laymont, où un de ses cousins exercera plus

tard ce métier (3). Devenu compagnon, il a sans doute fait son tour de France

comme tous les autres artisans et est revenu à Toulouse terminer sa formation

et devenir maître menuisier en 1748.

Il

épouse à 27 ans, le 21 avril 1750, Bernarde Mouis, âgée de 22 ans, fille

d’un maître charpentier de la rue des Bœufs. Son beau-père, Jean Mouis,

devenu entrepreneur de travaux publics, travaillera à la réalisation de la

façade du Capitole en 1758 (4). Bernarde Mouis apporte une dot relativement

importante de 800 livres, dont 300 livres comptant et le reste à placer en

biens fonds dans les cinq ans (5). Cette disposition sera à l’origine de la

fortune de Bertrand Trille.

Trille

vivra toujours dans le même quartier, celui qui regroupe bon nombre

d’artisans du bois, charpentiers, menuisiers, tourneurs sur bois et

sculpteurs, entre la place Saint-Georges et le rempart Saint-Étienne. Il est

domicilié d’abord rue des Bœufs, puis rue des Pénitents noirs, enfin

place des Pénitents noirs ; mais il reviendra rue des Bœufs à la fin

de sa vie. Depuis la destruction du quartier et l’aménagement de la place

Occitane en 1972, on ne peut localiser ces immeubles que grâce au cadastre de

1680, d’autant que les rues avaient des noms très voisins et d’ailleurs

variables dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle. De la rue

des Bœufs (rue des Biaux) subsiste l’extrémité méridionale, actuelle rue

Paul-Vidal vers la place Saint-Georges ; la maison de Bertrand était sur

le côté oriental de la rue. La place des Pénitents noirs est dite aussi

place des Augustines, dont la chapelle était devenue celle de ces pénitents ;

c’est la place Lucas après 1842 et la maison de Trille y était située au

numéro 8. De la rue des Pénitents noirs, appelée aussi « des

Augustines », « des Unheires » (Oigneurs), « de

Saint-Loup », « du Loup », il reste l’extrémité

occidentale qui porte maintenant le nom de Saint-Jérôme ; la maison de

Trille était sur le côté méridional de la rue, non loin du coin de la

Rispe (6).

Sa

femme Bernarde Mouis paraît avoir eu la langue bien pendue et l’injure

facile car elle est par deux fois l’objet de plaintes devant le sénéchal.

Mais elle a reçu une certaine éducation, elle signe en effet son acte de

mariage et inscrit sur de nombreux actes son nom entier sous la forme « Bernarde

Mouis dite Trille », et elle sait écrire éventuellement quelques mots.

Son mari, qui ne sait pas signer en 1748, a appris à écrire ou du moins à

signer l’année suivante et inscrit son nom et son prénom en lettres

maladroitement formées sur son contrat de mariage. Par la suite il signe

seulement de son nom en lettres très anguleuses comme le sont celles de sa

femme et de sa sœur. Ont-ils appris tous trois chez le même maître d’écriture ?

(7).

Bertrand

Trille meurt sans enfant le 30 juin 1788 et est enterré dans le cimetière de

la paroisse Saint-Étienne. Il avait dicté un premier testament dans sa

maison de campagne, puis revenu en ville, il en fait rédiger un second dix

jours plus tard (8). Il désire se faire inhumer dans le cimetière de la

paroisse où il décèdera mais demande que soit dite chaque année une messe

basse dans l’église des religieux augustins de la place Saint-Georges. Les

legs charitables, quasi obligatoires, sont distribués au bouillon des pauvres

de Saint-Étienne, sa paroisse (1000 livres), et aux orphelines de la ville

(2000 livres) ; s’y ajoutent 1000 livres à la confrérie des pénitents

blancs dont il fait partie. Viennent ensuite les legs aux membres de sa

famille ou à celle de sa femme : à son cousin Fanjeau père, menuisier

à Laymont, 2000 livres, à sa cousine Françoise Trille, épouse de Laurent

Arnès, porte-chaise du vicomte de Bruniquel, à sa parente Anne, veuve de

Charlas, aux nièces de sa femme Angélique, et Anne fille de Benoît Mouis,

1000 livres chacune, enfin à son filleul Bertrand Pigny, sculpteur, 900

livres comme aux deux compagnons menuisiers qui travaillent chez lui, 300

livres à un compagnon sculpteur qu’il emploie et autant à un ancien

compagnon menuisier. Le plus important des legs, 9000 livres, va toutefois au

corps des menuisiers. L’ensemble des legs s’élève à 23000 livres, mais

les propriétés foncières ne sont ni citées, ni estimées dans le

testament. Sa femme est l’héritière universelle et elle acquittera

rapidement les legs, continuant à gérer le patrimoine avec compétence.

Les

spéculations foncières, les prêts d’argent et surtout la vie du corps des

menuisiers sont les principales activités connues de Bertrand Trille, car il

est presque impossible de savoir quelle a été réellement son activité

professionnelle.

Trille

effectue sa première opération immobilière pour se conformer aux clauses de

son contrat de mariage. Il achète fin 1753 trois arpents de terre et vigne à

Croix-Daurade pour 700 livres ; mais ce n’est pas une bonne affaire car

il revend le tout en 1759 pour 490 livres seulement (9).

Mais

en même temps, n’hésitant pas à emprunter, il s’intéresse aux

immeubles locatifs urbains. Il achète ainsi en 1756 une maison à deux corps

de bâtiments rue des Bœufs pour 1700 livres et la fait reconstruire ou

agrandir en 1758 (10).

Avant

d’avoir achevé de la payer, il se rend acquéreur en 1758 de la maison plus

ou moins en ruines dans laquelle il habite alors, place des Pénitents noirs.

Il la fait également reconstruire après s’être entendu avec le sculpteur

Dominique Loubeau à propos d’un mur mitoyen ; puis il la loue en 1762.

C’est cette maison que signale Chalande place Lucas, où figuraient un

compas et une équerre au-dessus de la porte d’entrée (11).

Sur

la place des Pénitents noirs, Trille achète plus tard, en 1776 et 1777, deux

autres maisons qui n’en faisaient qu’une à l’origine, contiguës à la

précédente puisqu’elles ont un puits commun, pour 7650 livres. Ces deux

maisons locatives seront revendues par sa veuve en 1788 et 1789, l’une au

marbrier Jean-Baptiste Charlionnais, futur époux de sa nièce Anne Mouis,

l’autre à un maître charpentier (12).

Entre

temps et changeant de quartier, Trille profite des difficultés financières

de la famille de l’avocat Brun de Rostaing. L’affaire lui a peut-être été

signalée par un membre de cette famille, chanoine de Saint-Étienne, qui

habite au coin de la Rispe, tout près de la place des Pénitents noirs. Il

acquiert donc en 1765 une maison à étages rue Pharaon pour 6500 livres

seulement, mais se charge de payer une partie des dettes du défunt. Pour ce

faire il a emprunté 1200 livres à un maître cordonnier de la place

Saint-Georges, qui a été remboursé en moins d’un an (13).

L’ascension

sociale et l’enrichissement même modeste ne se conçoivent pas au XVIIIe

siècle sans la possession d’une maison de campagne. Trille n’échappe pas

à la tradition. Il achète ainsi en 1769 une maison importante dite le

Castelet, hors de la porte Matabiau au-delà du canal, qui appartenait à

l’avocat Guillaume Thomas, seigneur de Cornebarrieu, et comportait une métairie

de 20 arpents, des étables et dépendances, un jardin redevenu terre

labourable ainsi que des droits divers près du canal, le tout pour la

coquette somme de 10500 livres. Il aménage le domaine en reconstruisant le

puits à roue, en reconstituant le jardin potager, en plantant des mûriers,

dont il se réserve expressément les feuilles. Il y installe des métayers

qui changent fréquemment et contre qui il n’hésite pas à plaider s’ils

négligent de le payer régulièrement. Toutes ces terres sont pratiquement

partagées entre deux fermiers qui doivent s’entendre pour l’usage de

l’eau du puits à bascule et celle du puits à roue. Il agrandit sa propriété

en achetant en 1781 la maison avec jardin de Dupuy d’Almairac. Situées dans

une zone maraîchère, ces terres contribuent à l’approvisionnement de

Trille en lui fournissant de l’ail, des oignons et des échalotes ;

certaines pièces sont cultivées en asperges, d’autres en sainfoin et

d’autres naturellement en froment (14).

Enfin

c’est Bertrand Trille qui représente son beau-frère Laurent Mouis,

chapelier à Londres, pour l’achat et la gestion de la métairie de

Terre-Cabade en 1783, métairie qu’il finit par lui acheter deux ans plus

tard pour 3000 livres (15).

Bertrand

Trille ne se contente pas de spéculer sur les immeubles et d’encaisser des

loyers, il prête de l’argent parfois au denier vingt, taux légal, parfois

avec des intérêts non spécifiés et donc intégrés dans la somme à

rembourser, pouvant être alors à un taux usuraire. Il prête ainsi à divers

membres de sa belle-famille, en particulier à son beau-père pour la

formation de trois de ses fils. Jean Mouis, de charpentier devenu entrepreneur

de travaux publics, manque peut-être alors de liquidités financières. Benoît,

l’aîné de ses fils, devient maître boulanger en 1764, d’où frais de maîtrise ;

Bernard est mis en apprentissage chez le maître tapissier Louis Fraiche de

1764 à 1767 ; quant à Laurent, il avait été mis en apprentissage chez

un maître menuisier de 1758 à 1761 (16). Malgré son attachement à sa

famille, Trille est amené à plaider contre Benoît pour le remboursement de

prêts (l7). Trille prête aussi aux jardiniers qu’il connaît hors de la

porte Matabiau et même à un travailleur de son village natal, qui, incapable

de le rembourser, doit lui vendre un bois (18).

Bertrand

Trille consent également des prêts dans son milieu professionnel, au corps

des maîtres tourneurs 2000 livres en 1774, à celui des menuisiers 250 livres

en 1775, ou même à des maîtres menuisiers comme Pierre Fiatre dit Bosseron

en 1765 ou Martin Fringand en 1771, ainsi qu’à un simple compagnon comme

Bertrand Brunet en 1787 (19).

En

dehors de l’argent, la grande affaire de la vie de Bertrand Trille c’est

le corps des menuisiers. Il en fait partie depuis 1748, date où il est devenu

maître menuisier après avoir exécuté comme chef-d’œuvre un banc à

dossier et coffre sous le siège pour la table des menuisiers dans la chapelle

Sainte-Anne de l’église des Carmes, siège de la confrérie (20). Quelques

années plus tard, en 1751, il est choisi comme quatrième baile, chargé des

services les plus matériels. Il sera baile à plusieurs reprises (1764, 1766,

1769, 1772, 1773, 1776), puis, après la réorganisation des corporations,

garde-juré en 1781, 1782, 1783, 1786 et 1787. Quand il n’occupe pas ces

fonctions, il participe cependant à la direction du corps en étant fréquemment

l’un des maîtres qui parrainent les aspirants à la maîtrise ou qui

examinent les chefs-d’œuvre des compagnons. Il a été aussi adjoint des

bailes dans certaines circonstances, commissaire ou auditeur des comptes. À

ce titre il connaît bien la situation désastreuse du corps des menuisiers,

entraînée par des procès à répétition, et il y remédie par son

testament en lui léguant l’importante somme de 9000 livres destinée spécialement

éteindre les dettes. Il ne demande en retour que deux grandes messes à célébrer

dans l’année de son décès, ce qui le fait qualifier de « notre

bienfaiteur » dans les délibérations des menuisiers (21).

Malgré

son attachement au corps des menuisiers, il n’en respecte pas toujours les

statuts et s’approvisionne parfois en bois en dehors de la répartition

faite par les bailes, aussi est-il l’objet de poursuites en 1757 et 1787

(22).

Trille

emploie dans sa boutique des apprentis à qui il enseigne le métier et des

compagnons qui s’y améliorent. Au cours de ses quarante années d’activité

professionnelle, il a eu au moins huit apprentis dont on connaît les noms,

engagés par contrat notarié pour une durée de 2 à 4 ans. Parmi eux figure

en 1766 un mulâtre de la Guadeloupe Pierre dit Hipolite, présenté par

Timothée Guérin, sans doute son maître. En 1759 quatre apprentis

travaillent en même temps chez lui, ce qui n’est pas autorisé par les

statuts du métier, il est donc condamné à une amende (23).

On

ignore le nom des compagnons qu’il a employés à l’exception de ceux

qu’il cite dans son testament, Bernard Brunet et Jérôme Dupuy dit Carsy,

Montesquieu, son ancien compagnon, et Parachou, le garçon sculpteur (24).

Si

l’on a une idée de l’importance de son atelier, on sait par contre très

peu de choses sur son activité professionnelle. Comme tous les menuisiers,

Trille n’est pas spécialisé en meubles et exécute aussi des portes, des

fenêtres, des lambris ou des chambranles de cheminée. Il a travaillé pour

le président Caulet en 1756 et la facture s’élève à plus de 100 livres,

mais on ignore à quoi elle correspond (25). Les augustins de la place

Saint-Georges se sont adressés à lui pour refaire et réparer des fenêtres

en 1763. Mais des malfaçons ont été constatées par le syndic du couvent

qui a porté plainte. Le chantier était important puisque Trille, par

transaction, abandonne les 250 livres qui lui sont dues et paie en outre les

frais du procès, soit 73 livres (26). L’année suivante, en 1764, il

travaille à la chapelle Notre-Dame érigée contre l’église des pénitents

blancs. Il exécute pour la sacristie « une armoire avec son avant-corps

et un banc à façon d’armoire » et deux portes, le tout pour 62

livres (27).

Enfin,

en 1779, il réalise pour les capitouls 36 chaises en cabriolet pour remplacer

les bancs du Petit consistoire. Elles lui sont payées 216 livres, soit 6

livres pièce, alors que le tapissier Debru reçoit 598 livres pour les

recouvrir d’une moquette assortie à la portière, soit 16 livres chacune.

À cette date les dépenses de la ville sont sous le contrôle de

l’intendant. Aussi les capitouls ont-ils pris une décision d’achat

qu’ils ont communiquée à Montpellier demandant à l’intendant

d’autoriser la dépense. Ces chaises sont destinées à remplacer les bancs

inconfortables alignés contre le mur (28). Mais ce que les capitouls ne

disent pas, c’est qu’aux bancs restés en place ont été ajoutées, en

1729, 24 chaises à la dauphine, payées au menuisier Boune 4 livres 10 sols

pièce et au tapissier Jullien 5 livres 13 sols chacune. On ne précise pas si

elles sont couvertes de tissu ou de maroquin noir comme les deux fauteuils

refaits la même année (29). Certaines de ces chaises existent encore. Jules

Chalande est le premier à les signaler en 1920 et Robert Mesuret en avait

retrouvé trois au musée Saint-Raymond, quelques-unes à la Salle des

Illustres et aux Archives municipales et une dans la collection d’Ernest

Giscaro (30). À l’exception des trois premières, j’ignore actuellement

ce qu’elles sont devenues.

Les

trois chaises du musée Saint-Raymond ne figurent pas sur le catalogue de ce

musée de 1934, mais elles sont enregistrées dans 1’inventaire de 1947 :

elles proviennent du tribunal de police installé dans l’Hôtel-de-ville et

ont été remises au musée Paul-Dupuy en 1961 (31). Deux de ces chaises sont

dans les réserves du musée mais la troisième n’a pas encore été retrouvée.

Les deux chaises conservées sont en mauvais état ; elles étaient

couvertes vers 1960 de basane fauve, remplacée par du skaï marron et brun,

preuve de leur utilisation dans les bureaux il y a peu d’années.

Musée Paul-Dupuy,

une des chaises, ensemble. Cliché

D. Molinier. |

Musée Paul-Dupuy,

une des chaises, détail : marque à la croix pommetée au revers du dossier. Cliché

D. Molinier. |

Les

deux chaises du musée Paul Dupuy mesurent 0,98 m de hauteur et 0,47 m sur

0,58 m pour le siège. Au revers du dossier, sur la traverse horizontale,

elles sont marquées au fer d’une croix pommetée, signe de propriété de

la Ville de Toulouse. Le dossier est légèrement penché en arrière et suit

la forme du siège, comme dans tous les fauteuils ou chaises dits « en

cabriolet ». Les pieds sont très peu galbés. La ceinture du siège est

à peine chantournée. Une moulure peu marquée souligne le tour du dossier et

le devant de la chaise. C’est donc un siège très sobre qu’ont fait faire

les capitouls. Est-ce par goût de la simplicité ou pour suivre la mode ?

Cette austérité est-elle due au faible coût du siège, dont la confection a

été attribuée au moins-disant ?

Enfin,

pour ne rien oublier, je signalerai que Bertrand Trille a peut-être été

aussi marchand de meubles ou intermédiaire entre clients toulousains et

fabricants parisiens. Il se préoccupe en effet en 1775 du retard d’un

voiturier envoyé à Paris et ses correspondants, des maîtres menuisiers

toulousains, l’assurent qu’ils vont s’occuper d’expédier la

marchandise au plus tôt, mais dans une lettre qui ne lui est pas directement

adressée (32). C’est assurément un indice bien ténu de cette activité,

qui reste donc une simple hypothèse.

Telle

est la vie de Bertrand Trille, homme certainement intelligent et actif, aimant

l’argent et ayant su s’enrichir, assez procédurier comme tous ses

contemporains, et, par ailleurs, très attaché au corps des menuisiers. Mais

c’est surtout le seul artisan toulousain dont il subsiste une œuvre

exactement documentée, les chaises du Petit Consistoire (33).

Jeanne BAYLE

Notes

1. Haute-Garonne, arrondissement de Muret, canton de Rieumes.

2. A.D. Haute-Garonne, 3E 10960-II-237. 3E

10843, 702 : Anne Trille épouse le 27 décembre 1757 Jean Henriet, né

à Sedan, et quitte vraisemblablement Toulouse avec son mari car il n’est

pas question d’elle, ni de ses enfants éventuels dans le testament de

Bertrand Trille.

3.

A.D. Haute-Garonne 3E 10874-I-144 et 154. Laymont : Gers, arrondissement

et canton de Lombez.

4.

A.M. Toulouse, CC 2237, p. 62.

5.

A.M. Toulouse, GG 327, 21 avril 1750. A.D. Haute-Garonne, 3E 14147-I-54,

contrat de mariage du 30 mars 1750. La mère de Trille est morte et son père

l’émancipe à cette occasion.

6.

A.M. Toulouse, CC 99, 11e moulon, n° 7 ; CC 100, 13e

moulon, n° 10 et 16e moulon, n° 15 et 16.

7.

A.D. Haute-Garonne, 3E 10847, 455, 28 septembre 1761 et 3E 10860-II-291, 1er

août 1774. Voir de nombreuses signatures dans les registres de maître Arnaud ;

A.D. Haute-Garonne, 3E 10869 et suivants.

8.

A.M. Toulouse, GG 365, 30 juin 1788 ; A.D. Haute-Garonne, 3E 10874-I-144

et 154.

9. A.D. Haute-Garonne, 3E 10960-II-237 et 3E 10845,

429.

10. A.M. Toulouse, CC 99, 11e moulon, n° 7 ;

A.D. Haute-Garonne, 3E 10842, 59 ; 3E 10843, 3 ; 3E 10844, 146, 155 et

269 ; 3E 10845, 120 et 233 ; 3E 10846, 169 ; 3E 10847, 177 ; 3E

10848, 374 ; 3E 10849, 538 et 756.

11.

A.M. Toulouse, CC 100, 13e moulon, n° 10 ; A.D. Haute-Garonne, 3E

5056-I-158 ; 3E 10846, 539 ; 3E 10848, 315 et 218. Jules CHALANDE, Histoire

des rues de Toulouse, reprint Marseille, Laffitte, 1982, 3e

partie, p. 51, n° 8 Place Lucas, avec la date erronée de 1752.

12.

A.M. Toulouse, CC 100, 16e moulon, numéros 15 et 16 ; A.D.

Haute-Garonne, 3E 10862-II-419 ; 3E 10863-I-112 et 264 ; 3E

10865-II-256 ; 3E 10874-II-226 et 321 ; 3E 10875-II-43 ; 3E

10875-I-321 (mariage d’Anne Mouis).

13.

A.M. Toulouse, CC 76, 3e moulon, n° 9 ; A.D. Haute-Garonne,

3E 10851, 617, 618 et 645 ; 3E 10852, 288, 549, 619 et 703.

14.

A.D. Haute-Garonne, 3E 10855-I-76 et 10855-II-68 et 74 ; 3E 10856-II-125

et 173 ; 3E 10857-II-157 ; 3E 10858-II-462 ; 3E 10859-II-2l7 ;

3E 10860-II-113 ; 3E 10862-II-23 ; 3E l0864-I-110 et 306 ; 3E

10865-I-179, 254 et 369 ; 3E 10866-II-484 ; 3E

10867-II-419 ; 3E 10868-I-389 et 10868-II-390 ; 3E 10870-I-198 et

10870-II-287 ; 3E 10871-I-36 et 58 (construction du puits à roue) et

10871-II-8 ; 3E 10875-I-105 et 10875-II-105.

15. A.D. Haute-Garonne, 3E 10869-II-205 ; 3E

10871-II-180 ; 3E 10873-II-123.

16. A.D. Haute-Garonne, 3E 10847, 509 et 3E 10853,

651 (Laurent) ; 3E 10850, 327 et 428 E 10853, et 3651 (Bernard) ; 3E

10851, 327 et 3E 10852, 623 (Benoît).

17. A.D. Haute-Garonne, 3E 10856-II-224 et 347.

18. A.D. Haute-Garonne, 3E 10857-II-1 ; 3E

10858-II-291 ; 3E 10859-II-388. Bisterne de Plagnolle : 3E

10866-I-371 et 3E 10872-I-323.

19. A.D. Haute-Garonne, 3E 10851, 459 (Fiatre) ;

3E 10857-I-125 et 3E 10860-I-100 (Fringand) ; 3E 10873-II-321 (Brunet).

20.

A.M. Toulouse, HH 92, f° 1 ; A.D. Haute-Garonne, 3E 3413, 28 mai 1748.

En 1772 il achète pour 36 livres au corps des menuisiers deux prie-dieu,

chefs-d’œuvre de compagnons aspirant à la maîtrise (1E 1727, 1772-1773).

21.

A.D. Haute-Garonne, 3E 10874-I-144 et 154 ; 1E 1323, 8 juillet et 28

octobre 1788.

22.

A.M. Toulouse, FF 605, 22 août 1757 ; A.D. Haute-Garonne, 1E 1323, 13 décembre

1787.

23. A.D. Haute-Garonne, 3E 10839, 143 ; 3E 10843,

387 et 704 ; 3E 10845, 264 et 377 ; 3E 10849, 84 ; 3E 10852, 580

(Pierre dit Hipolite) 3E 10857-I-321 ; 1E 1757, 1760-1761.

24.

A.D. Haute-Garonne, 3E 10874-I-144 et 154.

25. A.D. Haute-Garonne, 3E 10840, 112.

26. A.D. Haute-Garonne, 3E 10849, 128.

27. A.D. Haute-Garonne, 1E 927, n° 123. La

chapelle des pénitents blancs était à l’extrémité orientale de la rue

des Pénitents noirs.

28.

A.M. Toulouse, BB 59, f° 51 et 53 v° CC 2262, p. 50 ; CC 2812, p. 119 ;

DD 296, p. 315 et 317. La moquette est un tissu à trame et chaîne de lin,

velouté de laine.

29.

A.M. Toulouse, BB 2748, f° 217. Les

deux sofas du Petit Consistoire sont regarnis l’année suivante : cf.

A.M. Toulouse, CC 2199, f° 49.

30.

Jules CHALANDE, « Histoire monumentale de l’hôtel de ville »,

dans Revue historique de Toulouse, 1920, p. 122 ; « Catalogue

du musée Saint-Raymond », dans Bulletin municipal, 1934 et 1935.

31.

Inventaire du musée Saint-Raymond d’après la photocopie conservée au musée

Paul-Dupuy. Fiches de Robert Mesuret au musée Paul-Dupuy. Les renseignements

de Mesuret ont été repris sans indication d’origine dans le fichier des

objets mobiliers du musée Paul-Dupuy dû à Mme Guillevic. Ces

chaises, considérées comme des objets d’usage et non comme des œuvres

d’intérêt esthétique ou historique, ont été utilisées dans les bureaux ;

une fois abîmées, elles ont été jetées. Ainsi s’explique qu’il n’en

existe aucune ni aux Archives municipales, ni à la bibliothèque municipale

de la rue de Périgord. J’en ai retrouvé deux très récemment, le 29 janvier

2008, dans le bureau de Mme Dounot-Sobraquès à l’Hôtel-de-Ville.

32. A.D. Haute-Garonne, 1E 1324, n° 113.

33.

À la suite de cette communication, le musée Paul-Dupuy a récupéré, le 20

mars 2008, les deux chaises Trille du bureau de Mme Dounot-Sobraquès,

l’une d’elles étant la troisième chaise déposée par le musée

Saint-Raymond en 1961 et non retrouvée dans les réserves, l’autre

provenant sans doute de la salle des Illustres.

La Présidente

remercie Jeanne Bayle pour cette brillante reconstitution de tout un pan de vie

Toulouse au XVIIIe siècle, et en particulier du quartier

Saint-Georges. C’est également la découverte de ces chaises de Bertrand

Treille qui mérite toutes nos félicitations.

Guy Ahlsell

de Toulza fait remarquer que ces chaises sont fort peu à la mode pour avoir été

fabriquées en 1779. Jeanne Bayle en convient tout en faisant à son tour

remarquer qu’elles ne peuvent être de 1734 : le moindre prix en est

peut-être l’explication. On peut également supposer que leur dessin était

mieux adapté au reste du mobilier.

Guy Ahlsell

de Toulza dit qu’il serait intéressant de récupérer les deux chaises qui se

trouvent encore dans le bureau d'un maire-adjoint. Jeanne Bayle refait

l’historique des déplacements de certaines de ces chaises, de l’Hôtel-de-Ville

au Musée Saint-Raymond de 1946 en passant par l’Hôtel de police. Daniel

Cazes précise que ce que l’on appelle l’inventaire de 1946 est en fait le récolement

réalisé par Paul Mesplé avant la nouvelle répartition des œuvres entre les

différents musées de Toulouse. Quant à la collection de E. Giscard dans

laquelle se serait trouvée une chaise, il pense qu’il s’agit plus

probablement de la collection de E. Giscaro, qui était l’ancien conservateur

du musée du Vieux-Toulouse. François Bordes souligne que l’on est sans doute

loin d’avoir fait le tour de tous les locaux de la Ville de Toulouse où

pourrait se trouver du mobilier ancien ; Daniel Cazes rappelle qu’il y a

eu cependant depuis les années 1980 une volonté municipale de faire procéder

au récolement de tous les dépôts d’œuvres appartenant aux musées de la

Ville de Toulouse dans tous les bâtiments publics.

Louis

Peyrusse voudrait revenir sur des points de l’histoire sociale. Il lui semble,

en se remémorant la thèse de Jean Sentou, que la fortune de 23000 livres, à

laquelle s’ajoutent des terres et des maisons, qui est celle de Bertrand

Trille est tout à fait exceptionnelle pour un artisan de la seconde moitié du

XVIIIe siècle. Le prix des chaises semblent bien indiquer qu’il ne

la tient pas de son activité de menuisier : n’est-elle pas due plutôt

à une activité parallèle de banquier et de marchand de biens ? Jeanne

Bayle confirme qu’il prête de l’argent à des taux usuraires, et précise

qu’il doit aussi une part de sa fortune à son beau-père, entrepreneur de

travaux publics.

Bernadette

Suau l’ayant interrogée sur les registres de la confrérie des pénitents

blancs, Jeanne Bayle indique qu’elle n’y a pas trouvé B. Trille, et que

d’ailleurs les pénitents blancs n’apparaissent que dans son testament.

Guy Ahlsell

de Toulza voudrait savoir s’il existe des études sur le mobilier toulousain.

Jeanne Bayle cite le nom de Hache pour le XVIIe siècle, et ajoute que des ébénistes

sont connus à Toulouse jusque vers 1720. C’est ensuite le vide jusqu’en

1750, où l’on a affaire à des ébénistes venus d’Allemagne ou de pays

voisins. Jeanne Bayle dit avoir en cours une grosse recherche sur le mobilier

toulousain du XVIIIe siècle, qui la conduira à nous parler des métiers,

ou encore à nous décrire ce qui existait alors. Mais il lui sera quasiment

impossible de nous montrer du mobilier toulousain, excepté les quatre chaises

et peut-être le médailler de Paul-Dupuy. La prudence est en effet requise

alors que les meubles fabriqués à Toulouse ne sont pas estampillés, la réglementation

de Louis XV étant strictement parisienne. Sans marque ni style particulier, il

est bien difficile d’identifier les productions toulousaines. Bernadette Suau

note encore que les baux à besogne pour le mobilier deviennent rares à cette

époque, la pratique allant plutôt vers des conventions sous seing privé.

Au titre des

questions diverses, Daniel Cazes rapporte avoir été informé par M. Jean-René

Gaborit, ancien conservateur au Louvre, de la vente à New-York d’un ensemble

lapidaire réputé provenir du Sud-ouest. L’information a également été

reprise par La Dépêche du Midi, qui donne des photographies. Le lot mis

en vente comprend quatre piliers de cloître du XIVe siècle, avec

bases et chapiteaux, ainsi que quatre couples de colonnes avec des bases et des

chapiteaux plus ou moins assortis, et un chapiteau isolé. En y regardant à

deux fois, on se rend compte que l’ensemble n’est donc pas si homogène que

ça. L’un des chapiteaux porte des armoiries avec, pour partie, les ocelles

des comtes de Comminges, et Daniel Cazes s’est souvenu l’avoir vu dans les

collections de photographies de notre Société, sur un positif de projection au

monogramme de Lahondès, avec pour légende : « chapiteau maison

Lieux ».

Guy Ahlsell

de Toulza indique que notre confrère Jacques Lapart nous a aussi signalé la

vente de ces pièces. Jean Le Pottier confirme que l’histoire a été au départ

mal orientée, et que la piste de Saraman, qui a été un temps proposée, était

une mauvaise piste. La maison Lieux se trouvait à Saint-Gaudens ou à

Saint-Martory et nos collègues de la Société des Études du Comminges y

verraient des pièces provenant de Bonnefont. Ayant reconnu les mortiers des

Montaut dans les armoiries reproduites sur un chapiteau, Patrice Cabau pense

qu’il ne fait pas de doute qu’il s’agissait d’un édifice située dans

la vallée de la Garonne.

Jean Le

Pottier conclut en indiquant que l’ensemble a été acquis par un milliardaire

américain, et que ces sculptures resteront donc aux États-Unis.

SÉANCE DU 4

MARS 2008

Présents : Mme

Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier,

Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour, Bibliothécaire-adjoint ; Mmes Bayle,

Napoléone, MM. Boudartchouk, Garland, Gilles, Roquebert, membres titulaires ;

Mmes Barber, de Barrau, Fronton-Wessel, Haruna-Czaplicki, Krispin, MM. Balagna,

Capus, Le Pottier, Mattalia, Pousthomis, Surmonne, membres correspondants.

Excusés : Mme Suau,

Bibliothécaire-Archiviste, M. Scellès, Secrétaire général, Mme Cazes.

La Présidente

ouvre la séance à 17 heures et fait part de la correspondance reçue par la

Société.

Puis elle

lit les rapports sur le concours de 2008 rédigés par Maurice Scellès

(candidature d’Éric Hold) et Michel Barbaza (candidature de Benjamin

Marquebielle). (Le mémoire de Mlle Nadia Cavanhie a été écarté car jugé trop éloigné des préoccupations de notre Société.) Elle

demande ensuite des compléments d’information à Daniel Cazes, qui les

fournit, sur le travail d’Éric Hold. Elle donne la parole à Jean-Luc

Boudartchouk qui lit son rapport sur la candidature d’Alexis Corrochano.

Enfin, Michèle Pradalier-Schlumberger lit son rapport sur le travail de

recherche d’Anaïs Charrier. Après un appel à avis et discussion sur tous

ces rapports, la Présidente suggère de décerner le prix Ourgaud à Anaïs

Charrier et le prix de Champreux à Alexis Corrochano, Guy Ahlsell de Toulza

proposant en outre une médaille d’argent pour Benjamin Marquebielle. Une

discussion s’engage alors sur le montant des deux prix et il est décidé,

pour cette année, de les porter tous les deux à la somme de 400 euros.

Jean-Luc Boudartchouk est enfin désigné comme rapporteur général du concours

pour la séance publique du 15 mars.

La Présidente

donne ensuite la parole à Christophe Balagna pour la communication inscrite à

l’ordre du jour : Les éléments lapidaires de l’ancien cloître

de Maubourguet (Hautes-Pyrénées) :

Au

nord de Tarbes, dans la plaine bigourdane, la petite ville de Maubourguet

abrite une remarquable église romane dédiée à la Vierge, à l’origine à

saint Martin, construite sur un site occupé depuis l’Antiquité. En

1983-1984, l’église a fait l’objet d’une minutieuse campagne de

fouilles archéologiques qui a permis de mieux comprendre l’histoire et l’évolution

des monuments qui se sont succédé sur cet emplacement depuis l’époque paléochrétienne

(1). Quelques années plus tôt, en 1978, le retour dans la commune de pièces

lapidaires essentiellement des bases, colonnettes et chapiteaux de marbre

avait conduit les chercheurs à les attribuer à l’ancien cloître roman de

la communauté bénédictine. Aujourd’hui, une étude précise des pièces

conservées renouvelle les hypothèses anciennes et met en lumière

l’influence structurelle et décorative des salles capitulaires

cisterciennes du Midi de la France.

Une

histoire mal connue

L’église

paroissiale actuelle est le seul vestige du prieuré bénédictin Saint-Martin

de Celle fondé au milieu du XIe siècle par des moines venus

d’Alet (Aude), dont il fut une dépendance jusqu’à la Révolution. Dom

Estiennot, dans le tome second des Antiquités

bénédictines de Gascogne (2), rédigé en 1680, relate que cette

fondation s’est faite sous les auspices d’Héraclius, évêque de Tarbes

(1035-1064) et de Bernard, comte de Bigorre. Le prieuré bigourdan est encore

cité comme une possession d’Alet à deux reprises, en 1119 et en 1668. Cet

établissement religieux devint bientôt le centre d’un bourg qui donna

naissance à la ville de Maubourguet au XIIe siècle.

À

partir du XIVe siècle, le prieuré est confronté à de nombreuses

vicissitudes : durant la guerre de Cent Ans, les bâtiments furent occupés

par les anglais qui y construisirent tours et remparts pour se protéger. Si,

au XVe siècle quelques moines étaient encore présents, ceux-ci

subirent, au siècle suivant, la sécularisation de leur établissement, l’église

devint paroissiale. Enfin, en octobre 1569, l’église et les bâtiments des

religieux furent dévastés par les protestants (3). À la fin du XVIIe

siècle, un presbytère pour les prêtres de la paroisse fut reconstruit dans

les bâtiments détruits. Quant à l’église, délaissée durant la Révolution,

elle fut progressivement restaurée aux XIXe et XXe siècles

(4).

MAUBOURGUET, fonds

lapidaire, une partie des éléments conservés. Cliché C. Balagna. |

MAUBOURGUET, fonds

lapidaire, une base double. Cliché C. Balagna. |

MAUBOURGUET, fonds

lapidaire, un chapiteau double. Cliché C. Balagna. |

COLLECTION PRIVÉE, un des

deux chapiteaux simples provenant du prieuré de Maubourguet. Cliché

C. Balagna. |

FLARAN, ancienne

abbatiale, portail nord, chapiteau de gauche. Cliché C. Balagna. |

FLARAN, ancienne abbaye,

la façade principale de la salle capitulaire. Cliché C. Balagna. |

Avant

le prieuré roman

Divers

éléments ont conduit à l’hypothèse d’un édifice déjà existant au

moment de l’arrivée des moines d’Alet au XIe siècle : le

toponyme Celle, le vocable de saint

Martin et surtout la présence de nombreux remplois antiques, colonnes de

marbre, bases moulurées, fragments d’architecture et de sculpture, ainsi

que quelques pièces, moins nombreuses, datant probablement de l’époque

carolingienne, principalement des chapiteaux et des colonnes de marbre et des

bases en calcaire (5).

Les

fouilles menées sur place entre 1983 et 1985 ont, à la fois, confirmé ces

hypothèses et permis également de préciser un certain nombre de faits :

le site de Saint-Martin de Celle a bel et bien été romanisé, probablement

sous la forme d’une villa, et de plus il était au cœur d’un vicus

placé au carrefour de nombreuses routes, dont certaines furent plus tard intégrées

à la via tolosana menant à

Compostelle. Ensuite, sur cet emplacement, a été édifiée une église paléochrétienne

en rapport avec une nécropole connue par la découverte de sépultures situées

sous le chœur actuel de l’église. Ce premier monument cultuel était très

simple, constitué d’une nef rectangulaire terminée par une abside

polygonale, forme que l’on rencontre dans la région à la basilique du Plan

à Saint-Bertrand de Comminges et sur le site de la

Gravette, à l’Isle-Jourdain (7).

Plus tard, sans doute à l’époque carolingienne, cette petite église a été

agrandie vers l’est et le chevet pentagonal est devenu semi-circulaire. Il

fut aussi agrémenté d’un transept. Ces découvertes, ainsi que le toponyme

Celle, permettent d’envisager

l’existence, à cette époque, peut-être aux IXe-Xe

siècles, d’une petite communauté monastique.

Une

église construite en deux campagnes

Dans

le dernier quart du XIe siècle, les moines venus d’Alet

reconstruisent le chevet tripartite et le transept saillant toujours en place,

rattachés à l’ouest à une nef à vaisseau unique modifiée postérieurement.

La construction, charpentée, est constituée d’assises de galets roulés

noyés au mortier. Néanmoins, à l’extérieur et à l’intérieur du

choeur, on note une certaine qualité décorative, par l’intermédiaire

d’un appareil réticulé et de colonnes surmontées de chapiteaux. Cette

partie de l’édifice est un témoin précieux des manières de construire et

de décorer dans cette région du midi de la France dans la deuxième moitié

du XIe siècle, avant les changements structurels et esthétiques

des années 1100 (8).

Au

XIIe siècle, de nombreuses modifications concernent

essentiellement le couvrement de l’église et son extension vers l’ouest.

Comme cela se fait ailleurs au même moment (9), l’abside est raidie à

l’intérieur de l’hémicycle par une arcature aveugle qui reçoit en

partie le poids de la voûte en cul-de-four. On voûta également le transept

marqué aux angles de la croisée par d’importants supports construits pour

supporter le poids d’une imposante tour-lanterne. Comme dans la campagne précédente,

les éléments de remploi sont particulièrement nombreux. La nef à vaisseau

unique, conservée et agrandie, comporte désormais trois vaisseaux et elle

est aussi plus longue. Sa largeur accrue a pour conséquence la disparition de

la saillie du transept. Cette campagne de construction et d’embellissement,

appartenant à la première moitié du XIIe siècle, se termine par

le percement d’un élégant portail en avant-corps, au sud de la nef.

Des

éléments lapidaires d’influence cistercienne

Où

se trouvaient les bâtiments monastiques ? Si la question a été posée

par plusieurs auteurs, force est de constater qu’aucun d’entre eux n’a

pu donner de réponse sûre, les plaçant au nord ou au sud (10), sans pouvoir

apporter de preuve véritable du fait de l’absence de vestiges, de sondages

archéologiques probants et de textes. Le travail acharné de Sylvain Doussau

a heureusement permis de répondre définitivement à ce problème de

localisation (11). En effet, en dépouillant les archives de Maubourguet, il y

a découvert une délibération municipale datée du 19 juin 1684 dans

laquelle il est question des bâtiments des moines. En effet, on y mentionne,

au sujet des travaux de reconstruction du presbytère, que les matériaux des

ruines de l’ancien pourront servir « sans pourtant toucher aux masures

du cloître qui est au septentrion de ladite église ». Plus loin, on

parle aussi des « masures de l’ancien cloître ».

Nous

avons vu plus haut que les protestants avaient saccagé le monastère en 1569.

Si l’on reprend le texte de dom Estiennot, on apprend que « les

novateurs l’ont ruiné de telle façon qu’il n’en reste que des décombres ».

Plus loin, il ajoute que « les seigneurs de Labatut-de-Rivière se sont

emparés des colonnes de marbre du cloître et d’autres morceaux précieux

et les ont employés à la construction de leur château mais le fleuve Adour

paraît les revendiquer car, éloigné autrefois de ce château, non seulement

maintenant il le baigne, mais encore il le ronge et le réduit ».

Depuis

le printemps 1978, une partie de ces éléments lapidaires est revenue à

Maubourguet (12). La propriétaire du château de Labatut a cédé à la

commune voisine les vestiges que ses ancêtres, vicomtes de Rivière-Basse,

avaient récupérés, semble-t-il, dans le cloître. Les pièces sont

actuellement conservées dans le petit musée archéologique local, tout près

de l’endroit où le seigneur de Labatut les enleva aux bâtiments

monastiques (13).

En

fait, tout n’est pas revenu puisqu’on trouve dans l’église paroissiale

de Labatut, ancienne chapelle du château, deux séries de colonnes jumelles,

avec socles, bases et chapiteaux, disposées de chaque côté de la porte

d’entrée de la sacristie, percée dans le mur nord de l’église (14).

Enfin, chez un particulier, habitant entre Tarbes et Maubourguet, on trouve

deux colonnes simples, avec leurs socles, bases et chapiteaux, remployées en

tant que supports de cheminée (15). En ce qui concerne les pièces conservées

à Maubourguet, les plus nombreuses, elles se répartissent en 5 groupes de

colonnes doubles avec leurs socles, bases et chapiteaux (16).

On

peut donc aujourd’hui s’appuyer sur un ensemble conséquent d’éléments

lapidaires, sept colonnes, bases et chapiteaux doubles et deux colonnes, bases

et chapiteaux simples. Les matériaux sont homogènes : les colonnettes

sont en marbre des Pyrénées centrales tandis que les socles, les bases et

les chapiteaux sont en calcaire gréseux (17). On peut d’ores et déjà

noter un élément intéressant : ces deux matériaux sont également présents

dans l’architecture cistercienne méridionale dans laquelle on favorise,

dans la deuxième moitié du XIIe siècle et dans la première

moitié du siècle suivant, l’emploi du marbre dans les cloîtres, salles

capitulaires, sacristies, … . Les communautés cisterciennes de Bigorre, de

Gascogne centrale et de Comminges l’attestent (18).

On

notera la présence de trois chapiteaux doubles engagés (deux à Maubourguet

et un à Labatut) et de 6 chapiteaux adossés, dont quatre doubles et deux

simples. Ils peuvent donc avoir appartenu au cloître de la communauté bénédictine.

Les abaques de trois chapiteaux doubles ont été mutilés, de façon régulière,

sur deux des quatre angles, les enlèvements ayant la forme d’une encoche

carrée. Quelle est la raison de cette amputation ? Difficile à dire. On

peut voir que ces découpures ont abîmé le décor et qu’elles sont donc

postérieures à la sculpture des corbeilles. S’agit-il de la preuve d’un

repentir dans la mise en œuvre des blocs dans la structure architecturale ?

Est-ce le résultat d’une opération permettant d’engager les chapiteaux

dans des supports maçonnés ? Est-ce une trace des opérations de démontage

et de remontage des blocs après les exactions causées par les protestants ?

Nous en sommes réduits à de simples hypothèses (19). Terminons en disant

que les socles rectangulaires correspondant à ces chapiteaux présentent la même

particularité. Les bases sont très homogènes. Doubles ou simples, elles

sont moulurées de deux tores d’inégales dimensions, séparés par une

scotie et agrémentés tous les deux d’un filet plus ou moins marqué. En

cela, elles sont absolument semblables à celles du cloître de l’ancienne

abbaye de Berdoues (20). En revanche, elles varient entre elles quant au

traitement des angles : les bases doubles de Maubourguet et celles,

simples, situées de chaque côté de la « cheminée », ne

comportent, de prime abord, aucun décor, aucune griffe d’angle. Pourtant,

en procédant à un examen minutieux, on peut s’apercevoir que les boules

ont existé avant d’être mutilées, cassées, peut-être de manière déterminée

ou accidentelle, ou sciées volontairement. Celles de l’église de Labatut,

au contraire, ont préservé leurs griffes circulaires en forme de motif

floral stylisé, s’enroulant sur lui-même.

Il

faut ici noter trois choses : tout d’abord, le motif des bases de

Labatut est assez proche de celui qui apparaît sur certaines bases des

colonnes situées à l’intérieur de l’église de Maubourguet, notamment

dans les ébrasements des fenêtres des bras nord et sud du transept, percées

sans doute dans la deuxième moitié du XIIe siècle ou dans les

premières années du siècle suivant. Ensuite, la présence de griffes

d’angle renvoie bien évidemment à la sculpture cistercienne, comme

l’attestent de nombreux exemples (21). Enfin, cette décoration est aussi

visible sur des bases provenant de l’ancien monastère prémontré de la

Case-Dieu, à Beaumarchès, dans le Gers, et aujourd’hui remployées sur la

façade occidentale de l’église paroissiale de Marciac, dans ce même département.

Cet édifice prestigieux aujourd’hui disparu a bénéficié, autour des années

1200, de l’influence de la sculpture cistercienne (22).

Les

chapiteaux constituent bien sûr la partie la plus intéressante de ce fonds

lapidaire. Ils comportent un astragale torique, une corbeille tronconique, un

abaque rectangulaire et leurs dimensions correspondent à celles des bases

placées au-dessous, autant de caractéristiques qui sont aussi celles de la

sculpture cistercienne de la fin de l’époque romane (23). Le décor est également

d’influence cistercienne : des feuilles lisses, hautes et larges

occupent toute la corbeille. Elles sont parfois marquées par une double

nervure médiane et se terminent, en enroulement en forme de volutes au

milieu, en palmettes ou coquilles renversées aux angles, en palmettes ou

coquilles renversées aux angles et au milieu, comme sur des chapiteaux de

Berdoues (24), de Flaran (25) ou de la Case-Dieu. Ailleurs, les feuilles

lisses à double nervure occupent toute la corbeille et ne comportent aucun

artifice décoratif particulier. C’est encore une fois un schéma de

composition qui irrigue toute la sculpture prégothique cistercienne (27). Ces

deux déclinaisons concernent les cinq chapiteaux doubles de Maubourguet. Les

deux chapiteaux doubles de l’église de Labatut sont plus complexes :

les corbeilles y sont habillées de feuilles larges, à l’intérieur

desquelles des palmettes ou des demi-palmettes renversées habillent de grands

cœurs. C’est encore une fois un motif apprécié dans les monuments de

l’ordre de Cîteaux bien que la présence de la palmette largement ouverte

renvoie à la sculpture romane traditionnelle.

Les

deux chapiteaux simples sont plus originaux : le premier est orné de

feuilles étroites naissant de l’astragale et formant un grand x incurvé.

Ces feuilles semblables à des bandes laissent aux angles des espaces lisses

et nus. À l’intérieur des feuilles, on trouve des folioles minces taillées

en creux leur donnant l’aspect de feuilles de fougère, motif que l’on

rencontre également chez les moines blancs et ceux qui s’inspirent de leur

vocabulaire ornemental (28). Le deuxième reprend le modèle précédent tout

en multipliant les bases qui s’entrecroisent et en remplaçant les folioles

par des brins d’entrelacs. Ce motif curieux, qu’on pourrait croire étranger

à la sculpture cistercienne et un rappel de formes plus anciennes remontant

à l’époque carolingienne ou au début de l’époque romane (29), est néanmoins

présent sur les deux chapiteaux du portail nord de l’ancienne église

abbatiale de Flaran, dans le Gers, lequel met en relation l’église avec la

galerie orientale du cloître (30). Nous sommes donc encore et toujours dans

un fort contexte cistercien, bien qu’il soit possible que dans le cas de

Maubourguet, on ait affaire à des sculpteurs qui s’inspirent aussi de

formes artistiques locales, parfois datées.

Où

étaient ces vestiges ? Si, à première vue, on peut les rattacher à la

structure d’un cloître des années 1200, d’inspiration cistercienne,

l’examen minutieux des dimensions des éléments conservés et les

comparaisons que l’on peut faire, interdisent cette attribution. En effet,

les colonnes, mesurant 72 cm de haut, sont trop courtes pour avoir été posées

sur le mur-bahut séparant le préau du cloître. En comparant ces dimensions

avec celles des colonnes de certains cloîtres méridionaux, on observe une

grande différence car ces supports mesurent environ entre 110 et 140 cm de

haut (31). En même temps, il est vrai que la présence de colonnes doubles et

de colonnes simples évoquent les grands cloîtres du Midi construits tout au

long du XIIe siècle, à Moissac, la Daurade, Saint-Lizier…

Enfin, écartons un autre emplacement, l’intérieur de la salle elle-même,

correspondant aux colonnes séparant les travées les unes des autres et placées

au centre de la pièce, à la retombée des voûtes d’ogives, comme c’est

le cas à Flaran, l’Escaladieu ou même à la cathédrale d’Auch, dont la

salle capitulaire du XIIIe siècle a subi l’influence de modèles

cisterciens (32). En effet, ces colonnes mesurent généralement autour de

120/130 cm de haut et sont d’un plus fort diamètre (33).

En

fait les dimensions des colonnes de Maubourguet, 72 cm de haut pour 14 à 14,5

cm de diamètre, correspondent plutôt aux normes des supports flanquant les

baies d’une façade d’entrée de salle capitulaire : 73 cm à

l’Escaladieu, 63 cm de haut à Alet (34), 78 cm à Saint-Martory pour les

vestiges provenant de Bonnefont (35)… À Flaran, les dimensions sont presque

exactement les mêmes : 72 cm de haut et 14 cm de diamètre. Si on émet

l’hypothèse que la façade occidentale de la salle capitulaire de Flaran a

pu servir de modèle, on peut alors imaginer l’élévation et la structure

de la façade d’entrée de la salle capitulaire de Maubourguet :

l’emprise de la façade sur la galerie (orientale ?) du cloître

correspondrait à trois grandes baies en plein cintre dont celle du centre

servirait de portail d’entrée, sachant que les supports, de mêmes

dimensions, reposent sur un mur élevé. Les supports accueillant les rouleaux

intérieurs et les archivoltes pourraient être des colonnettes doubles,

accompagnées de bases et de chapiteaux doubles (36). Quant aux autres

rouleaux, ils seraient accueillis par des éléments simples. Ainsi, les neuf

groupes d’éléments lapidaires, sept doubles et deux simples, pourraient

tout à fait appartenir à ce type de structure monumentale.

Conclusion

Les

pièces lapidaires aujourd’hui conservées à Maubourguet, comme celles de

l’église de Labatut et celles remployées dans une cheminée privée font

partie d’un ensemble cohérent et homogène qui a pu appartenir à la façade

de la salle capitulaire de l’ancien prieuré bénédictin de

Saint-Martin-de-Celle. L’analyse des dimensions, de la mouluration et du décor

montre que nous sommes en présence d’un ensemble réalisé

vraisemblablement dans le premier quart ou la première moitié du XIIIe

siècle, au moment où les grandes abbayes cisterciennes méridionales édifient

et embellissent leurs bâtiments monastiques. C’est alors que les moines de

Maubourguet construisent ou reconstruisent leur salle capitulaire en faisant référence

au modèle cistercien régional qui représente peut-être aussi

l’expression du goût commun au XIIIe siècle.

Quelles

en sont les principales caractéristiques ? L’attachement au marbre pyrénéen,

utilisé principalement pour les colonnettes qui mettent en valeur la

structure et l’élévation de la façade ; le souci d’utiliser le

calcaire pour les éléments structurels et décoratifs tels que les bases et

les chapiteaux, offrant aussi la possibilité de jouer sur les oppositions de

polychromie ; la prédilection pour une sculpture austère et dépouillée,

à la fois éloignée des formes décoratives antérieures mais aussi proche

des formes gothiques à venir.

La

question qu’il faut alors se poser est celle-ci : avons-nous affaire à

des ateliers de tailleurs de pierre et de sculpteurs travaillant de façon

quasi-industrielle pour la commande artistique du temps de façon générale

ou s’agit-il d’artistes œuvrant essentiellement pour les abbayes

cisterciennes, tout en proposant leur production à d’autres communautés,

lesquelles, pour des raisons diverses, bénéficient de l’influence

cistercienne ? On voit alors, pour les deux parties, tous les avantages

liés à la standardisation, confinant presque à la monotonie, des éléments

d’architecture et de sculpture.

Christophe BALAGNA

Notes

1. Je remercie vivement

Monsieur Sylvain Doussau, à l’origine, entre autres, de la redécouverte de

l’église de Maubourguet, de m’avoir permis de travailler sur ce fonds

lapidaire. Son aide, ses conseils et sa parfaite connaissance de l’église

m’ont été très précieux. À ce sujet, lire la remarquable synthèse de

ces travaux : S. Doussau, « Recherches archéologiques sur le site

et l’église du prieuré Saint-Martin-de-Celle de Maubourguet », dans A.M.M.,

t. 6, 1988, p. 65-89. Quelques années auparavant, l’auteur avait écrit une

monographie de l’église, L’église

de Maubourguet, histoire et archéologie, Lourdes, 1979.

2. Le manuscrit est conservé à la B.N.F., ms. lat. 12752, f° 8 et 354. Cf.

Paul Mesplé, « L’église de Maubourguet », dans Gens

et choses de Bigorre, Actes du XIIe Congrès d’études régionales

de la Fédération des Sociétés Académiques et Savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne,

1967, p. 57-74 et S. Doussau, « Recherches archéologiques sur le site

et l’église…», p. 65. On trouvera chez Mesplé le rappel de la brève

historiographie dont le monument a bénéficié. Enfin, on consultera aussi la

notice de l’abbé Jean Cabanot, « Sainte-Marie de Maubourguet »,

dans Gascogne romane, 1978, p.

55-60.

3. Dom Estiennot écrit : « les

novateurs l’ont ruiné de telle façon qu’il n’en subsiste que des décombres ».

Cf. P. Mesplé, « L’église de Maubourguet », p. 58.

4. L’actuelle église paroissiale de Maubourguet est inscrite à

l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis févier 1927.

5. Cf. S. Doussau, « Recherches archéologiques sur le site et

l’église… », p. 66-70.

6. Idem, p. 82-83.

7. Au sujet de l’apparition des premiers monuments de culte chrétien dans

la région, on lira avec profit Marie-Geneviève Colin, Christianisation

et peuplement des campagnes entre Garonne et Pyrénées, IVe-Xe

siècles, supplément n° 5 à A.M.M.,

Carcassonne, 2008.

8. Au sujet de la place de l’église dans l’art régional de la fin du XIe

siècle, cf. J. Cabanot, Gascogne romane

et Les débuts de la sculpture

romane dans le Sud-Ouest de la France, Paris, 1987.

9. C. Balagna, « L’église romane de Croute à Lasserrade (Gers) :

un édifice inachevé de Gascogne centrale autour de 1125 », dans A.M.M., t. 26, 2008, p. 59-91.

10. C’est notamment le cas de P. Mesplé, « L’église de Maubourguet »,

p. 65.

11. Cf. S. Doussau, L’église de

Maubourguet, histoire et archéologie, p. 16.

12. Le récit de ce retour a fait l’objet d’un article de S. Doussau :

Nouvelle République des Pyrénées, jeudi 10 août 1978.

13. On peut voir sur l’abaque de l’un des chapiteaux la date de « mars

1602 ». On a alors proposé d’y voir, à juste titre, la date du

transfert opéré par le seigneur de Labatut dans ses terres.

14. Scellées dans le mur nord de l’église, ces pièces s’y trouvent

encore. En voici les dimensions principales : l’abaque des deux

chapiteaux doubles mesure 52 cm de long sur 34 cm de large sur 3 cm de haut ;

mêmes dimensions en longueur et largeur pour les socles ; les bases

mesurent 16 cm de haut ; les colonnes mesurent 72 cm de haut pour environ

14 cm de diamètre ; les chapiteaux (corbeille et abaque) mesurent 26 cm

de haut et l’astragale torique mesure 2 cm d’épaisseur.

15. Les dimensions de ces divers éléments sont : l’abaque des deux

chapiteaux mesure 33 cm de long sur 23 cm de large ; mêmes dimensions en

longueur et 23,5 cm de large pour les socles ; les bases mesurent 16 cm

de haut ; les colonnes mesurent 72 cm de haut pour environ 14 cm de diamètre ;

les chapiteaux (corbeille, abaque et astragale) mesurent 26 cm de haut.

16. Les dimensions de ces pièces sont identiques : les colonnes mesurent

toutes 72 cm de haut pour un diamètre oscillant entre 14 et 14,5 cm ;

les socles mesurent 52 cm de long sur 34 cm de large et 6 cm de haut ;

les bases mesurent 16 cm de haut ; l’abaque des chapiteaux mesure 52 cm

de long sur 34 cm de large et 6 cm de haut ; les chapiteaux

(corbeille et abaque) mesurent entre 26 et 27 cm de haut et l’astragale

torique mesure 2 cm d’épaisseur.

17. On a relevé sur certaines corbeilles, notamment à Maubourguet, des

traces de peinture ocre jaune. S’il est difficile d’en dire plus, il est

possible d’envisager que ce décor soit contemporain de l’époque médiévale

et qu’il participe à la mise en valeur des chapiteaux par rapport aux

colonnes.

18. Cf. C. Balagna, L’architecture gothique religieuse en Gascogne

centrale, thèse Nouveau régime, Université de Toulouse-Le Mirail, 2000,

t. 1, p. 56-104 et Les éléments sculptés du

fonds lapidaire de l’ancienne abbaye cistercienne de Berdoues (Gers) :

critique d’authenticité, étude technique et stylistique,

rapport remis à la DRAC Midi-Pyrénées, novembre 2006, 50 p.

19. Il faudrait se pencher plus avant sur cette question qui me paraît

très importante. En effet, si ces encoches sont le résultat d’une

adaptation des pièces sculptées à la structure architecturale devant les

recevoir, cela voudrait dire que nous avons affaire à des chapiteaux doubles

fabriqués en série, hors site, donc en loge, en atelier, peut-être à

proximité de la carrière, sans que le sculpteur sache véritablement quel

emplacement va recevoir son chapiteau, peut-être même sans savoir dans quel

édifice il sera. Cela renforcerait l’hypothèse selon laquelle on aurait

affaire à des œuvres systématiquement mises en forme pour des monuments

divers, sans liens entre eux, et non pour des communautés exclusivement

cisterciennes. Enfin, cela pourrait également expliquer le caractère très

standardisé des socles, bases, colonnettes et chapiteaux, dans les dimensions

et dans la mouluration.

20. C. Balagna, Les éléments

sculptés du fonds lapidaire de l’ancienne abbaye cistercienne de

Berdoues… », p. 11-13.

21. Même si ces griffes sont généralement de simples boules, comme

dans les abbayes de Berdoues et de Flaran.

22. Cf. C. Balagna, « À la redécouverte d’un important édifice médiéval