|

Mémoires |

BULLETIN DE L'ANNÉE ACADÉMIQUE

1998-1999

établi par Patrice CABAU & Maurice SCELLÈS

Cette édition électronique respecte la mise en page de l'édition imprimée (Bulletin de l'année académique 1998-1999, dans Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, t. LIX, 1999) dont nous indiquons la pagination. Certaines illustrations en noir et blanc ont cependant été remplacées par des illustrations en couleur. En outre, quelques illustrations supplémentaires qui figuraient dans la pré-publication électronique ont été maintenues : elles sont toujours clairement signalées.

| 1ère partie Séances du 20 octobre 1998 au 2 février 1999 |

2e partie Séances du 23 février 1999 au 6 avril 1999 |

| 3e partie Séances du 27 avril 1999 au 1er juin 1999 |

|

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 281

SÉANCE DU 27 AVRIL 1999

Présents : MM. Peyrusse, Président, Coppolani, Directeur

honoraire, Latour, Bibliothécaire-archiviste, Scellès, Secrétaire Général, Cabau,

Secrétaire-adjoint ; Mmes Napoléone, Pousthomis-Dalle, Pradalier-Schlumberger, MM. le

général Delpoux, Hermet, Lassure, le Père Montagnes, Pradalier, Roquebert, membres

titulaires ; Mmes Fronton-Wessel, Pujalte, Stutz, MM. Ginesty, Manuel, Séraphin,

Testard, membres correspondants.

Excusés : MM. Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Mme Cazes, M.

Burroni.

Rappelant le calendrier des prochaines semaines, le

Président souligne le privilège extraordinaire que nous accorde la Mairie de Toulouse en

nous offrant l’auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines pour la soirée du 3 mai.

Notre confrère Michel Roquebert inaugurera avec sa conférence la nouvelle formule de la

séance publique, dégagée de son rituel académique un peu étouffant. Le Président dit

combien il est attaché à ce que ce soit là l’un des signes adressés à

l’extérieur du renouvellement de notre Société, alors que notre site Internet

permet aujourd’hui, bien mieux que la séance publique, de faire régulièrement

connaître nos activités.

Il rappelle encore que le Musée Saint-Raymond rénové sera présenté

aux membres de la Société archéologique le 6 mars prochain à 16 h 30 et que

l'inauguration officielle aura lieu le lendemain à 17 h 30.

Le Président signale plusieurs dons d’ouvrages

pour la bibliothèque : de la part de Gilles Séraphin, son article L’enceinte

de Cordes, paru dans 121e congrès national des sociétés historiques

et scientifiques, Nice, 1996, Archéologie – Enceintes urbaines, p. 53-72,

l’ouvrage de Jean Mesqui, Châteaux forts, et les précieux volumes

d’Édouard Salin, Civilisation mérovingienne ; de la part de Michèle

Pradalier-Schlumberger, un exemplaire de sa thèse publiée sous le titre Toulouse et

le Languedoc : La sculpture gothique XIIIe -XIVe

siècles, Toulouse : Presses Universitaires du Mirail , 360 p.

Nous avons par ailleurs reçu un exemplaire dédicacé du dernier

ouvrage de M. Dominique Baudis, Raymond d’Orient, Paris : Grasset, 1999,

271 p.

La parole est alors à Gilles Séraphin pour une communication consacrée aux châteaux gascons :

« Tours-salles et châteaux gascons : les prototypes

Un article récent consacré aux maisons fortes médiévales de Gascogne tentait de dégager, à partir d'un premier échantillonnage, la spécificité architecturale des salles et châteaux gascons mis en évidence au début du siècle par Philippe Lauzun (1). En faisant ressortir, parmi d'autres caractères propres, l'originalité d'un parti architectural associant tour et logis dans un édifice unique, cette étude se référait a contrario à un modèle fondamentalement opposé, répandu en Languedoc et dans l'Aquitaine orientale, dans lequel le logis et la tour-beffroi, distantes, constituent deux édifices distincts. Le Périgord méridional et le Quercy en conservent de nombreux exemples.

Un modèle d'habitat seigneurial que l'on pourrait qualifier de « logis à tour adossée », dont le domaine d'extension reste localisé à la Gascogne gersoise (2), semble donc s'opposer à la formule du logis à tour détachée, plus habituel dans les provinces méridionales. Cependant, si les différenciations architecturales opposant l'habitat seigneurial du bassin méridional de la Garonne à celui du bassin septentrional apparaissent avec une relative netteté, la question de l'origine respective des deux modèles reste entière de même que celle de la signification de leur différenciation.

La publication des découvertes effectuées au château de Mayenne a révélé depuis lors l'exemple inattendu d'un logis (ou d'une aula) à tour adossée, attribuable à la charnière des IXe et Xe siècles. L'analyse archéologique des vestiges fait état ici de l'abandon au début du XIIe siècle de ce parti primitif au profit d'un donjon quadrangulaire classique, refondant les deux volumes associés, mais distincts, en un volume unique analogue à celui des grandes aulae surélevées de l'Ouest de la France, de type Domfront ou Sainte-Suzanne.

Pour autant, l'éventuelle filiation qui pourrait relier ce prototype des pays de Loire à nos maisons fortes de Gascogne, est loin d'aller de soi. D'autant moins que, dans sa presque totalité, le corpus connu des châteaux gascons ne remonte qu'à une période relativement tardive, postérieure au second tiers du XIIIe siècle.

Dans cette région, où la généralisation de la construction en pierre pourrait être intervenue un peu plus tardivement qu'ailleurs, et où les sources restent très discrètes, le repérage des plus anciens spécimens d'habitat seigneurial, relève donc de

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 282

A. ESCLIGNAC, plan au niveau du rez-de-chaussée. B. MONTAUT-LES-CRÉNEAUX, plan partiel au niveau du rez-de-chaussée. C. MONTAUT-LES-CRÉNEAUX, plan du troisième niveau de la tour. D. DURBAN, plan au niveau du rez-de-chaussée.

Hachures simples : maçonneries postérieures au XIIIe siècle ;

hachures croisées : maçonneries antérieures au milieu du XIIIe siècle.

Relevés G. Séraphin, 1974 (Esclignac), 1997 (Montaut) et 1999 ((Durban).

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 283

patientes investigations archéologiques comme l'a démontré entre autres le travail engagé par J.-M. Lassure à L'Isle-Bouzon. Parfois enfouis dans les terrassements des mottes ou des « îles », parfois dans la stratigraphie souvent complexe d'architectures d'apparence plus récente, les vestiges des plus anciens châteaux gascons n'ont semble-t-il rien de flagrant.

Paraissant infirmer l'ancienneté du modèle du logis à tour adossée, certaines tours isolées qui passent pour être antérieures aux châteaux gascons de la fin du XIIIe siècle évoquent la silhouette parfois étriquée des tours-beffrois. Les anciens « donjons » d'Arcamont et de Biran sont les plus connus. On peut leur ajouter la tour primitive de Roquefort, celle de Castelnau-Barbarens ou encore la tour de Seissan à laquelle s'est accolée une mairie moderne. L'examen de leurs parements montrent en fait que chacune de ces tours fut initialement soudée à d'autres constructions qui ont aujourd'hui disparu. Leurs proportions étroites les désigneraient donc plutôt, et sous réserve de nécessaires investigations archéologiques, comme d'anciennes tours adossées dont l'isolement actuel résulterait de la disparition des constructions attenantes. L'archaïsme des percements, de courtes et rustiques fentes de jour ou de tir, parfois cintrées, suggère toutefois pour ces tours une date précoce dans le XIIIe siècle (sans doute la première moitié ou le milieu), évaluation dont la confirmation offrirait l'intérêt de reculer de quelques décennies au moins l'époque d'apparition supposée de nos châteaux gascons. Les exemples de ces tours tardivement détachées sont sans doute assez nombreux. Récemment révélée par une campagne de mise en valeur quelque peu radicale, la tour du Turas à Dunes, quoi que sensiblement plus récente, en fait partie. Plus problématique en revanche paraît la tour de Boucagnères, dressée à proximité d'une église paroissiale et nettement détachée aujourd'hui du logis rural auquel elle sert de colombier. Là encore l'examen archéologique serait nécessaire pour y voir plus clair.

L'uniformité de l'appareil moyen qui habille la presque totalité des maisons fortes gasconnes du dernier tiers du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVe incite a contrario à soupçonner d'antériorité les édifices dont les maçonneries ne sont pas conformes à ce standard. Ainsi, les ruines de l'ancien château des comtes d'Astarac à Durban (5), outre les vestiges d'un épais logis du XIIIe ou du XIVe siècle, conservent la souche d'une tour à contreforts, ainsi que les restes d'un second ouvrage quadrangulaire à angle arrondi que leurs maçonneries rubéfiées de moellons bruts ou grossièrement layés à plat, parfois disposées en épis et dépourvues de véritables chaînes d'angles, désignent a priori comme nettement plus anciennes. Envahies par la végétation, il y a peu de temps encore, ces ruines dont la mise en valeur a été récemment entreprise devront attendre d'être consolidées pour être examinées. La tour à contreforts, de 8,20 m de côté aux murs épais de 1,75 m semble y avoir été prolongée par des murs qu'il est bien difficile aujourd'hui d'attribuer avec certitude à un logis primitif plutôt qu'à une simple courtine. La saillie importante des contreforts qui rappellent les dispositions de l'ancien donjon de Tarbes (6), laisse supposer que des arcs formant mâchicoulis en constituaient peut-être les couronnements. Mieux conservés, les châteaux d'Esclignac et de Montaut conservent également des vestiges attribuables à une période antérieure au milieu du XIIIe siècle parmi lesquels il semble que l'on puisse pister d'anciens exemples de logis à tours adossées.

Le château d'Esclignac, reconstruit en 1485 par le lapicide Agier de Brosse pour Bertrand de Preissac, conserve dans son logis les traces évidentes de « l'ostal vieil » à partir duquel il était convenu d'opérer la reconstruction du XVIe siècle (7). Le repérage de ses maçonneries caractéristiques de moyen appareil permettent d'isoler, dans l'édifice actuel, cet ostal vieil qui devait se composer pour l'essentiel d'une forte tour-salle, de 13 m de côté. Celle-ci occupait un angle d'une assez vaste enceinte (un demi-hectare environ), établie sur une plate-forme rocheuse autrefois isolée sur deux de ses côtés par des fossés et dominant sur les deux autres un assez modeste vallon.

L'examen attentif des maçonneries montre cependant que cette tour-salle, que l'on peut attribuer à la fin du XIIIe siècle, avait elle-même été relancée sur les soubassements plus ou moins dérasés d'un édifice antérieur, caractérisé celui-ci par la maille un peu plus largement dimensionnée de ses parements, d'ailleurs calcinés en plusieurs endroits. Des sondages opérés lors des restaurations dont bénéficia le château dans les années 1970, permirent alors de préciser les contours de l'édifice primitif : celui-ci se composait d'un ample corps de bâtiment rectangulaire (13,90 x 24,50 m), dont seules les fondations subsistent, et auquel se soudaient, sur l'un des petits côtés, les bases de la tour de 11,40 x 12 m, qui servit de souche à la tour-salle ultérieure. Entre la tour et le volume de ce qui pourrait passer pour une salle s'intercalait peut-être un refend, dont les assises de fondations semblent subsister.

Une porte en plein cintre établissait au rez-de-chaussée une communication entre la tour et le corps de bâtiment attenant, les murs dépassant ici 1,80 m d'épaisseur. Sur ses trois faces libres, la tour primitive était épaulée par des contreforts plats dont les vestiges ont été conservés au sein de nouveaux contreforts d'angle plus massifs, remontés tardivement, au XVe siècle et ultérieurement encore. Il semble qu'elle était accessible de plain-pied par un portail large de près de 2 m que la tour d'escalier de 1485 est venue condamner partiellement. L'ensemble de ces caractères, assez différents des standards que l'on croit pouvoir attribuer localement aux constructions de la seconde moitié du XIIIe siècle, suggère une époque relativement haute, qu'on serait tenté de situer autour de la seconde moitié du XIIe siècle ou de la première moitié du suivant. À distance du logis, dans ce qui correspond depuis le XVIe siècle à une basse-cour, mais qui semble avoir appartenu dès l'origine à l'emprise d'un castrum populatum, l'ancienne église paroissiale d'Esclignac, pour l'essentiel du XVe ou du XVIe siècle, conserve également, accolés à son chevet, les vestiges d'une ancienne tour voûtée en berceau, de 6,20 m de côté hors-œuvre. Les murs de celle-ci, soigneusement parementés, épais de plus d'1,40 m et également rubéfiés, sont semblables à ceux des soubassements du logis.

En 1295, le castrum seu villa d'Esclignac appartenait en co-seigneurie à Gaston, vicomte de Fézensaguet, et à un certain Vital de Montgaillard, fils probable d'Odon de Preissac dont le lignage était déjà possessionné autour de Monfort dès les années 1275.

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 284

En 1325, des discussions étaient intervenues entre les consuls d'Esclignac et ceux de Montfort à propos de l'entretien des fossés et fortifications de ce castrum dont le détenteur, comme ceux de la plupart des autres castra populata du Fézensaguet, n'exerçait que la basse et la moyenne justice (8). Vraisemblablement, ce château qui n'apparaît pas dans les documents avant 1295 avait été constitué depuis peu, et il convient sans doute de lui attribuer la tour-salle autrement dit l’ostal vieil, qui précéda sur le site le logis de 1485 et sa tour d'escalier.

Antérieurement à la fin du XIIIe siècle, la première mention connue du toponyme est celle d'un chapelain d'Esclignac, Vital de Lasserre, lequel accompagnait comme témoin, en 1158 une donation de Bernard d'Asque et de Garsie de Gouts à la grange gimontoise de Solomiac. Cette donation concernait des biens situés aux environs de la grange et était garantie par des membres des familles de Saubolée, d'Ordan et d'Esparbès. On mentionne également, parmi les convers de la grange gimontoise d'Aiguebelle, un certain Guillaume d'Esclignac (Willelmus d'Esclinag), entre 1167 et 1188 (9). À défaut d'en savoir plus, on est conduit à supposer, au vu de ces trois mentions, qu'une première implantation – s'agissait-il déjà d'un castellum ou d'un castrum ? (10) – aurait pu voir le jour dans le second tiers du XIIe siècle, et connaître une destinée plus ou moins éphémère, soit qu'une destruction soit intervenue entre temps, ce que les maçonneries calcinées de l'édifice incitent à admettre, soit que le projet en soit resté inachevé.

L'ampleur de cet édifice dissuade a priori de l'attribuer aux Preissac alias Montgaillard, lesquels ne tenaient parmi la noblesse du Fézensaguet qu'une place de second rang au XIIIe siècle. Plus plausible, l'hypothèse d'une attribution aux vicomtes de Mauvezin ou de Fézensaguet repose entre autres sur le fait que la bastide de Monfort qu'ils fondèrent en 1275 semble bien avoir l'avoir été aux dépends du territoire d'Esclignac. Ici, cependant, il faut reconnaître que la carence des sources concernant les vicomtes de Fézensaguet nous prive d'arguments plus probants. De fait, l'identité de Guillaume-Raimond, vicomte de Mauvezin et de son frère Pierre-Raimond (11), mentionnés en 1169 par le cartulaire de Gimont, nous échappe totalement de même que les

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 285

circonstances qui permirent à Bernard (1188) puis Géraud d'Armagnac, et son fils (ou son frère ?) Roger, de leurs succéder dans les dernières décennies du XIIe siècle.

Le château de Montaut s'inscrit dans le tracé d'un castelnau (12), au contact immédiat d'une église prieurale clunisienne dépendant autrefois de Saint-Orens d'Auch. Ici, le castelnau pourrait donc avoir succédé à une sauveté castrale qu'il aurait étendue à l'ouest. L'apparition d'un lignage éponyme en même temps que la réunion de Montaut à Cluny remonte à 1068, date à laquelle l'église fut cédée par l'archevêque d'Auch Guillaume de Montaut, auquel s'associèrent cinq de ses frères. Par la suite, les seigneurs du castrum de Montaut, explicitement mentionné à partir de 1159, figureront au premier rang des barons du comté de Fézensac (1286) (13).

MONTAUT-LES-CRÉNEAIX, FACE NORD DE LA TOUR. Les maçonneries du XIIIe siècle surmontent les vestiges de la tour primitive caractérisés par leurs parements de petits moellons bruts. Attenant à l'église, dans une promiscuité qui rappelle celle que l'on observe à Esclignac, le château actuel se compose de deux ailes en équerre, encadrant une cour et soudées sur une forte tour quadrangulaire. Contrairement à l'église et aux parties médiévales des deux corps de logis marquées par l'emploi de maçonneries de moyen appareil, la tour quadrangulaire, du moins pour ce qui concerne ses bases, se caractérise par ses maçonneries de petits moellons bruts assisés, peu habituelles en Gascogne, et comparables à celles que l'on observe à l'église du Chicoy (commune de Bivès) et au chevet de l'église de Peyrusse-Grande. Prieuré clunisien, cette dernière est attribuée à la charnière des XIe et XIIe siècles et pourrait être l’œuvre du prieur Roger de Montaut (14).

Deux campagnes de construction, nettement distinctes, apparaissent à l'examen des parements de la face nord de la tour, seule observable aujourd'hui. Conservée sur une hauteur de 8 à 9 m, la tour primitive, de plan approximativement carré (9,30 m de côté), disposait de murs particulièrement épais (environ 3 m) ne réservant à l'intérieur qu'un espace utile restreint. Sur sa face nord, l'élévation était épaulée par au moins un contrefort plat médian, sans doute complété par des contreforts d'angle dont les traces semblent subsister dans les consolidations plus modernes qui leur ont succédé.

Au-dessus de cette souche primitive, sans doute arasée par une destruction partielle, la tour fit l'objet d'une reconstruction que les maçonneries d'appareil moyen permettent de localiser avec précision, portant son élévation à 18 m. Sous une voûte sommitale en berceau faiblement brisé, la tour compta désormais quatre niveaux planchéiés. Deux retraites successives ayant permis sur la face ouest de réduire de moitié l'épaisseur initiale des maçonneries (1,45 m), celle-ci fut au contraire mise à profit sur les trois autres faces pour mettre en place un escalier intramural aboutissant à la plate-forme sommitale à partir d'un premier étage d'accès, établi à 7 m de hauteur au-dessus du rez-de-chaussée aveugle. Les portes chanfreinées dotées de congés à baguettes droites conduisent à situer au plus tôt l'ensemble de ces aménagements dans le dernier tiers du XIIIe siècle. Si l'on se fie aux différences d'appareillage, il semble ici que seule la surélévation de la tour ait été liée au logis adossé qui établit au sud la jonction entre le château et l'église. Cette observation conduit à supposer dans ce cas, que la tour, distante de l'église d'une quinzaine de mètres, fut d'abord indépendante avant d'être complétée au XIIIe siècle par des logis édifiés en pierre.Un cas de figure analogue pourrait s'être produit à Avezan où une tour carrée de 7,25 m de côté, aux murs épais à la base de plus d'1,60 m, semble avoir précédé le château gascon dans lequel elle s'intègre aujourd'hui. Par l'archaïsme de sa porte d'entrée au linteau soulagé par une décharge, elle semble antérieure en tout cas à l'inféodation du castrum de Avezano que le vicomte de

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 286

Lomagne consentit aux Manas en 1285 (15). De même, les fondations mises au jour dans l'ancienne île de Corné, à L’Isle-Bouzon, semblent bien avoir appartenu à une tour isolée de 9,55 x 9,40 m, attribuable vraisemblablement au XIIe siècle. L'ampleur de ces proportions évoquerait ici le gabarit d'une tour-salle si l'épaisseur des murs, avoisinant 2,50 m, ne renvoyait plutôt à une tour-beffroi analogue à celle de Montaut dont les dimensions sont assez voisines.

Ces exemples induisent que le modèle de la tour-beffroi a pu précéder en Gascogne l'implantation des châteaux gascons et des tours-salles habitables. Du moins peut-on penser qu'antérieurement au XIIIe siècle une cohabitation des deux modèles a pu exister. On pourrait d'ailleurs recenser quelques cas d'anciennes tours-salles à vocation initiale d'habitation, que l'adjonction tardive d'un nouveau logis a pu reconvertir en tours-beffrois. C'est le cas notamment à Larrouquette (commune de Plieux), où un logis fut édifié dès le XIVe siècle à moins de deux mètres de la tour primitive, ou encore à Estrépouy (commune de Gazaupouy) où le logis ne date que du XVIIe siècle. Esclignac, en revanche, plus nettement que Durban (en attendant les précisions que d'éventuels sondages pourraient apporter), fait figure de château gascon archétypique en situant sans doute dès le XIIe siècle au moins l'implantation en Gascogne du modèle du logis à tour adossée.

Gilles Séraphin

1 - Séraphin (G.), « Les châteaux gascons, un modèle de maisons fortes », dans Bulletin Monumental, t. CLVII (1999-1), p. 11-42.

2 - L'aire de répartition des châteaux gascons comprend l'actuel département du Gers (Armagnac, Fézensac, Astarac et Pardiac), et quelques cantons sud du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne (Condomois, Lomagne et Gimois).

3 - Early (R.), « Une étude unique en Europe, le château de Mayenne », dans Archéologia n° 358 (juillet-août 1999), p. 42-54 .

4 - La tour de Biran porte les traces de toitures adossées. Toutefois, les arrachements des constructions attenantes, localisés en parties basses, pourrait ne correspondre qu'à un simple mur d'enceinte. La tour serait à rapprocher dans ce cas des tours d'enceinte qui flanquent aujourd'hui encore le castrum de Larresingle ou les grands châteaux sur cour tels que Saint-Nicolas-de-la-Grave et le Mas d'Auvignon. La tour de l'ancien château de Lamothe d'Anglès (commune de Montesquiou) était elle-même attachée à un logis dont subsiste la trace des toitures.

5 - Cairou (R.), Architecture militaire des XIIIe et XIVe siècles dans les châteaux et les bastides du Gers, t. I, p. 16.

6 - Gardelles (J.), Les châteaux du Moyen-Âge dans la France du Sud-Ouest, p. 226.

7 - Ducos (J.-H.), « Visages de l'architecture seigneuriale », dans Bulletin de la Société archéologique du Gers, t. LXII (1961).

8 - Gastelier de la Tour, Généalogie de la maison de Preissac, Paris, 1770, p. 61-62. Monlezun (Abbé), Histoire de la Gascogne, t. VI, p. 31-46.

9. Vitalis de cha Serra capellanus d’Esclignag. Voir : Clergeac, Cartulaire de l'abbaye de Gimont, IV (grange de Solomiac), Auch, 1905, n° 47, p. 262-263. Voir également dans le même cartulaire les chartes VI (Aiguebelle) 14, 21, 73 et III (le Fourc), 1, p. 203.

10. La présence dans le périmètre de la cour du château, au pied même des logis, d'un ensemble relativement important de tombes anthropomorphes (autour du 12e siècle selon l'avis de Mary Larrieu-Duler qui les observa en 1971), taillées dans le rocher puis partiellement détruites par l'implantations plus tardives de silos, conduit à s'interroger sur la nature de l'occupation du site antérieurement au 13e siècle. Succédant à une ancienne villa (nombreux tessons de sigillée et de tegulae sur les lieux), un ensemble ecclésial, comprenant une église et un cimetière, aurait pu précéder l'implantation d'une maison forte, voire d'un castrum populatum (à supposer que l'édifice dont les vestiges subsistent soient bien ceux d'une maison forte). La découverte de deux deniers dans le fossé nord du site, l'un de Guillaume X (1127-1137), l'autre d'Édouard Ier (1272-1307) ne donnent ici que de très vagues indications chronologiques.

11. Un Pierre-Raimond, frère du comte de Toulouse est signalé en 1204 parmi les signataires de la paix conclue entre la ville de Toulouse et le vicomte de Lomagne. (Monlezun, op. cit., t. II, p. 245).

12. Cursente (B.), Castelnaux de la Gascogne médiévale, p. 144, et 178.

13. Durliat (M.), « L'église de Montaut-les-Créneaux », dans Congrès archéologique de France, CXXVIIIe session, (Gascogne 1970), p. 244-251. Monlezun, op. cit., t. II, p. 49-50 et t. VI, p. 1.

14. Durliat (M.), « L'église de Peyrusse-Grande », dans Congrès archéologique de France, CXXVIIIe session, (Gascogne 1970), p. 43-54. Des maçonneries du même type s'observent à l'ancien donjon de Bioule ainsi qu'à l'église Saint-Pierre de Moissac.

15. Gardelles (J.), op. cit., p. 89. »

Le Président remercie Gilles Séraphin pour cette défense et illustration de « l’exception gasconne » qui semble ainsi faire écho à la littérature du XIXe siècle qui a peu apprécié cet habitat qui lui paraissait extraordinairement intrigant.

Henri Ginesty demande quel pouvait être le système

de défense alors que les rez-de-chaussée étaient ouverts par des portes. Gilles

Séraphin dit qu’il faut supposer des enceintes et cite Escalup où ont pu être

observées les traces d’un fossé ; aucune trace tangible de muraille n’a

cependant été relevée, ce qui conduit à imaginer que les enceintes aient pu être

parfois constituées de simples palissades et de levées de terre. Gilles Séraphin ajoute

que les systèmes de défense sont le plus souvent rudimentaires : on sait

d’ailleurs que nombre d’archères étaient inutilisables, même dans

l’architecture royale, mais il faut néanmoins tenir compte de leur rôle dans la

surveillance des abords de l’édifice.

Au général Delpoux, Gilles Séraphin répond qu’un exemple

tardif, du XVIe siècle, indique que le seigneur du lieu avait

placé ses prisonniers dans le « grenier » du premier étage. Louis Latour

ajoute un exemple à Auterive où les prisonniers avaient été enfermés à l’étage

d’une maison, et non dans la cave qui existait pourtant, et Nelly Pousthomis-Dalle

évoque le Livre des merveilles de Rocamadour qui montre que ce sont souvent les

étages des tours qui servent de prison.

Henri Pradalier voudrait savoir quelle est la fonction du troisième

niveau quand la tour-salle en comporte quatre. Gilles Séraphin pense que ce niveau

supplémentaire accueillait des chambres et permettait ainsi de dédoubler le dernier

niveau alors

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 287

entièrement réservé à la « salle ». Il confirme que la

salle destinée à recevoir se trouvait au dernier étage, comme l’indique la

présence de nombreuses fenêtres ; les circulations intérieures étaient en effet

le plus souvent assurées par des échelles de meunier, isolées par des cloisons comme à

Larouquette (commune de Plieux). Dans les plus grands édifices, l’escalier

extérieur peut cependant monter jusqu’au dernier niveau (Sainte-Mère, Mansancôme).

Le général Delpoux ayant évoqué la crainte des incendies, Gilles

Séraphin fait cependant remarquer que tous ces édifices ne comportent pas de voûtes,

sauf quelques exceptions dans les tours.

Henri Pradalier et Henri Ginesty demandent comment était assuré

l’approvisionnement en eau. Jean-Michel Lassure indique qu’un puits creusé dans

le calcaire a récemment été retrouvé à Dunes, à côté des ruines d’un petit

château. Gilles Séraphin rapporte que les recherches effectuées par le propriétaire du

château d’Esclignac n’ont révélé aucun puits mais ont en revanche permis de

repérer plusieurs fontaines réparties à une cinquantaine de mètres autour de

l’édifice.

Jean-Michel Lassure présente une communication sur Les fouilles de l’Isle-Bouzon : bilan des campagnes 1997 et 1998, suivie d’une information sur le site du « Turas » à Dunes (Tarn-et-Garonne) :

« Les fouilles de Corné à L’Isle-Bouzon (Gers) en 1998

Le site médiéval de Corné, à 400 m du village de L’Isle-Bouzon, castelnau fondé vers 1250, fait l’objet de recherches depuis 1987 : sondage d’évaluation (1988), fouille programmée (1989-1992), sondages complémentaires (1993 et 1995) et fouille programmée (à partir de 1997) (1). Elles ont montré que le site, dont la période d’occupation se place entre 1150 et 1250, comporte deux entités distinctes : une zone castrale et un habitat.

La campagne de fouilles de 1998 avait pour objectif de poursuivre, à l’Ouest de la zone castrale, le dégagement des habitations C et D et de déterminer l’étendue de l’habitat. Il était également prévu d’étendre les recherches à l’Est de l’habitation C pour tenter de mettre en évidence l’articulation des deux parties du site.Bâtiment C

Seul l’angle sud-est de l’habitation C restait à dégager à la fin de la campagne de fouilles de 1997. La mise en évidence, en 1998, d’une troisième zone foyère et tout un ensemble d’observations nous amènent a proposer de reconstituer comme suit les transformations successives subies par cette construction :

Phase I : bâtiment de plan rectangulaire

À l’origine se trouve un bâtiment rectangulaire (dimensions 8,70 x 5,40 m, soit 47 m2) orienté approximativement Nord-Sud. Sur un terrain en pente, il est protégé de l’humidité par un fossé (largeur max. 2,25 m ; profondeur 0,45 m ) qui, parallèle à sa face occidentale, se recourbe vers l’Est aux extrémités de façon à évacuer les eaux de ruissellement. Sa charpente est soutenue par seize poteaux de bois, 6 pour les grands côtés, 4 pour les autres. À trois reprises, son foyer central a fait l’objet de réfections selon un mode identique : avant la réalisation d’une nouvelle sole en argile, celle de la structure de combustion existante a été écrêtée pour mettre en place un radier de petites pierres calcaires soigneusement disposées en nappe arrondie. Son second foyer, dans l’angle sud-ouest, n’a par contre été refait qu’une seule fois et n’a jamais comporté de radier.

Phase II : construction d’un appentis à l’Est et à l’Ouest du bâtiment initial

Au cours de cette phase, l’adjonction d’un appentis sur chacun de ses grands côtés transforme la construction initiale en bâtiment à trois travées. L’absence d’alignement, sauf aux extrémités, des supports des constructions nouvelles avec ceux du bâtiment antérieur indique qu’il s’agit bien d’une extension.

Appentis ouest

Mesurant 8,70 x 1,80 m (superficie 15,60 m2), il communique avec le bâtiment primitif et comporte une zone foyère constituée de deux structures de combustion juxtaposées se superposant à une troisième.

Appentis est

Cette annexe (6,60 x 2,20 m, superficie 14,50 m2) borde en partie seulement la construction primitive, son extrémité sud étant en retrait d’un peu plus d’une travée. Elle communique avec le noyau initial de la construction et avec l’extérieur. Bien que nous n’ayons aucune preuve archéologique, il semble vraisemblable que cet appentis avait initialement la même largeur que la face orientale du bâtiment construit lors de la phase I. L’absence de zone foyère et la nature des vestiges mobiliers (outils de maréchal-ferrant – brochoir, renette – et crochet à foin) découverts à proximité immédiate semblent indiquer que cet appentis servait à abriter des animaux, chevaux et/ou vaches.

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 288

L'ISLE-BOUZON, SITE DE CORNÉ. Plan de l'habitation C.

ZF = zone foyère. Le tracé de la rigole signalée dans le texte n'a pas été indiqué sur ce document.

Dessin J.-M. Lassure d'après les relevés réalisés par les participants au chantier de fouilles de 1995 à 1998.

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 289

Phase III : extension sud

Le bâtiment à trois travées est agrandi en accolant, au Sud, une nouvelle construction qui augmente la surface habitable d’environ deux tiers.

La découverte, à 4,90 m au Sud du bâtiment initial et de l’appentis ouest, de quatre dés (il s’agit de moellons de calcaire taillés) placés en face des trous de poteaux de la paroi méridionale a d’abord fait penser que cette extension, pour laquelle deux zones foyères indiquent une fonction d’habitation, s’arrêtait un peu avant l’appentis oriental. Une troisième zone foyère, mise en évidence en 1998 à hauteur de ce dernier, apporte la preuve que la nouvelle construction, partagée en trois cellules dotées chacune d'une zone foyère, se prolonge à l’origine sur toute la face méridionale du bâtiment de la phase II.

Cette extension (9,40 x 4,90 m, superficie 46 m2) qui porte la superficie totale de l’habitation à 123 m2 s’effectue au détriment du fossé ouest qu’elle chevauche mais il est impossible de préciser si ce dernier est comblé à ce moment-là ou s’il l’est déjà. Un remaniement de l’extrémité orientale du bâtiment construit lors de la phase I l’a précédé : au Sud, plusieurs de ses poteaux – ceux corniers notamment – sont remplacés par d’autres de diamètre supérieur capables de soutenir la charpente de la construction nouvelle. Il est accompagné d’une restructuration interne : une murette en pierre sèche (hauteur maximale conservée 0,50 m), servant de solin tout en protégeant sans doute les parois de l’incendie, partage le bâtiment de la phase I en deux pièces de surface inégale, celle du sud, étroite (1,50 m), devenant un couloir à partir duquel on peut accéder à la partie ancienne de l’édifice et à la partie nouvellement construite. Toujours pour l’aménagement de ce couloir, l’appentis oriental est diminué d’une longueur correspondant à la largeur de ce dernier tandis qu’une murette en pierre sèche servant de solin à une paroi est élevée dans le prolongement de celle partageant désormais la construction initiale.

C’est aussi, semble-t-il, au cours de la phase III qu’est bâti un auvent au Nord de l’appentis ouest. Il est signalé par deux trous de poteau qui ne sont pas exactement alignés sur ceux de l’appentis et par une zone foyère constituée par la superposition de deux aires de combustion. Cet auvent est établi alors que le fossé ouest est déjà comblé.Phase IV : destruction de la partie orientale de l’extension sud et mise en place d’un cheminement (n° 3)

Une zone foyère constitue le seul indice en faveur de la présence, au cours de la phase III, d’une cellule au Sud de l’appentis oriental. En effet, un sondage dans le soubassement du cheminement qui longe la bordure méridionale de l’habitation C n’a pas amené la découverte de dés en pierre ou de cavités indiquant l’existence de poteaux soutenant une toiture. Il a cependant montré que la réalisation de ce cheminement qui aboutit à une zone libre en bordure de l’habitation D a eu lieu tardivement, après diminution d’un tiers environ de la surface de l’extension méridionale réduite dès lors à deux cellules. Un incendie pourrait être à l’origine de cette diminution de la surface de l’habitation : la présence de charbon de bois et un épandage de blocs de torchis noircis par le feu ayant pour but de niveler le sol à l’emplacement de la cellule semblent l’indiquer.

Quant au cheminement (no 2) qui aboutit au milieu du petit côté nord du bâtiment - une porte existe donc à cet endroit - et chevauche l’extrémité orientale, comblée, du fossé, on peut seulement avancer que sa mise en place a lieu après comblement de ce dernier et donc au plus tôt lors de la phase III. Il faut noter que les deux cheminements ont une structure identique : ils sont l’un et l’autre constitués par une couche de gravier de rivière jaunâtre répandue de façon assez lâche sur un soubassement de blocs calcaires non taillés disposés de façon plus ou moins serrée.

Les travaux de construction réalisés au cours de ces phases successives n’ont pas été accompagnés d’aménagements particuliers des sols d’occupation qui sont restés de même nature qu’auparavant, c’est-à-dire simplement constitués de dépôts anthropiques. Pour cette raison, les remaniements dont nous venons de faire état se lisent difficilement sur le plan horizontal ; ils ne sont perceptibles qu’en ce qui concerne les élévations. Il est de plus impossible de distinguer les niveaux d’occupation intérieurs aux structures bâties de ceux extérieurs.Zone libre de constructions à l’Est de l’habitation C

Une zone libre de constructions se développe à l’Est de l’habitation C. Sa largeur (2 m) a pu être établie au cours de cette campagne de fouilles mais ses limites au Nord et au Sud restent à déterminer. Des débris d’argile cuite provenant de l’écrêtement de foyers y constituent de larges plaques compactes et elle est jonchée de détritus d’origine domestique parmi lesquels se trouvaient notamment deux pièces de jeu d’échecs. Deux trous de poteau de petit diamètre disposés presque perpendiculairement au mur de l’appentis semblent indiquer des activités liées à l’élevage (soins ou ferrage).

Rigole

Cette zone est traversée par une rigole de profil concave et peu profonde (entre 10 et 20 cm) qui a été suivie sur toute la longueur de l’appentis est. D’abord parallèle à cette dernière, elle décrit ensuite un arc de cercle en direction de l’Est. Sa largeur varie entre 20 et 30 cm.. Sa profondeur augmente progressivement vers le Nord et sa fonction semble avoir été de recueillir et d’évacuer les eaux de pluie provenant de la toiture de l’habitation. Son comblement s’est effectué progressivement ; il est constitué de terre grise cendreuse à peine plus sombre que celle constituant le niveau de d’occupation de la zone traversée. À son extrémité, la rigole est encadrée par deux nappes de blocs de calcaire dont l’un est équarri.

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 290

L'ISLE-BOUZON, SITE DE CORNÉ. Pièces de jeu d'échecs. Cliché H. Améglio.

Bien que cela n’ait pu être vérifié puisque l’on se trouve en limite de fouille, cette rigole se déversait sans doute dans la profonde structure excavée qui, des sondages l’ont montré, longeait l'habitat à l’Est. Son tracé a pu être reconnu sur une trentaine de mètres de longueur mais la présence de cultures a empêché l’identification de la totalité de son profil. Seule la berge occidentale a pu être observée, jusqu’à une profondeur de 2,70 m, qui paraît correspondre à la partie inférieure de l’excavation. Celle-ci a connu un comblement progressif et lent car son remplissage, constitué de terre grise cendreuse renfermant quelques tessons de poteries, est en grande partie homogène. Seule varie sa consistance qui, à la partie inférieure, se rapproche de celle de la vase. On note cependant l’existence le long de la paroi observable d’une zone de contact constituée de terre argileuse noircie et, dans la partie la plus profonde, d’une couche chargée de gravier. Dans un des sondages, plusieurs branches et un tronc d’arbuste ont été prélevés au bas du remplissage.

Aucune trace de palissade ou d’enclos n’a été mise en évidence entre l’habitat et le fossé. Placé à faible distance de l’habitation C, ce dernier constituait pourtant un danger pour les habitants et les animaux du fait de sa profondeur et de la forte pente de sa berge. Il ne fait cependant aucun doute que le fossé est contemporain de cette habitation car on n’observe aucune discontinuité dans la stratigraphie. Une plaque constituée de débris de foyer se prolonge jusque dans sa pente.Habitation D

À l’angle sud-ouest de la fouille, l’habitation D dont la présence était jusqu’ici connue par quatre trous de poteau a été en partie dégagée. Deux rangées de trous de poteau creusés dans le substrat géologique ont été localisés, permettant de reconnaître ses limites au Nord et à l’Est. Il est rapidement apparu que cette construction dont plusieurs foyers ont été retrouvés avait, elle aussi, été remaniée à plusieurs reprises.

Une observation importante a été effectuée lors du dégagement de cette habitation. Alors qu’il fallait jusqu’ici parvenir au sol géologique pour repérer les cavités d’implantation des trous de poteaux et établir le plan des constructions, celles-ci sont apparues en cours de fouille du fait de la présence parmi les couches d’occupation d’une strate argileuse résultant, semble-t-il, de la démolition de murs en pisé.

Un autre élément nouveau a été le dégagement sur une longueur de près de 10 m des vestiges – il s’agit pratiquement de traces – d’un mur en torchis arasé à la suite d’un incendie. D’une largeur variant entre 0,25 et 1 m selon les endroits, il a une orientation Nord-Est - Sud-Ouest qui ne correspond pas à celle des deux alignements de trous de poteaux signalés plus haut. Rendue délicate par une stratigraphie assez complexe, la fouille de cette habitation reste à compléter.

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 291

Intervention sur le site du « Turas » à Dunes (Tarn-et-Garonne)

Pour la création d’une zone de loisirs, la commune de Dunes (canton d’Auvillar, Tarn-et-Garonne) (2) a acquis en 1998 une vaste parcelle en partie boisée située à 2,5 km au Sud-Ouest du village et occupant l’extrémité d’un promontoire qui domine d’une quarantaine de mètres la vallée de l’Auroue. Elle a entrepris l’année suivante la consolidation des ruines de la « tour » qui, attribuée aux Templiers (3), est établie sur la bordure nord de cette parcelle et a donné son nom à l’endroit : « Le Turas ».

Au cours des travaux, la curiosité a conduit à rechercher le puits à eau situé à proximité de cet édifice et dans lequel, selon la tradition locale, les Templiers auraient, vers 1310, préféré se précipiter avec leur « trésor » plutôt que de se rendre aux Anglais qui les attaquaient. Ce puits a été effectivement retrouvé : creusé dans le calcaire qui constitue le promontoire, il mesure 2,50 m de diamètre et sa profondeur est de 10 m. Son remplissage constitué de terre cendreuse et de galets s’est révélé dépourvu de tout vestige archéologique, à l’exception d’une moitié de fer à cheval.DUNES, SITE DU TURAS. Vestiges du château. Cliché C. Darles.

La recherche du puits et la mise en place d’un « puisatier » pour son curage ont nécessité le décaissement du terrain sur une surface d’une centaine de m2. En révélant l’existence de murs liés à la tour, les travaux ont permis d’établir que celle-ci était en fait le dernier vestige conservé en élévation d’un château de type gascon (4), mais ils ont aussi eu pour conséquence une destruction partielle de ce dernier et de son environnement archéologique.

Réalisée alors que les travaux de terrassement étaient pratiquement terminés, notre intervention s’est limitée à la prospection des déblais étalés à la surface d’un champ voisin (5). En dépit de conditions météorologiques difficiles, un relevé de la stratigraphie visible sur les parois de l’excavation a pu être réalisé par des étudiants de l’École d’Architecture de Toulouse sous la direction de leur professeur, M. Christian Darles assisté de Stéphane Palé, architecte. Il a été suivi par celui des structures mises au jour et de la partie encore en élévation du bâtiment.

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 292

DUNES, SITE DU TURAS. Vestiges du château.

Relevés et dessins réalisés par Camille Houdart, Caroline Lafon, Olivier Blanc, Romuald Dobrzinski, Sébastien Pillard et Stéphane Pujol, étudiants à l'École d'Architecture de Toulouse, sous la direction de Christian Darles, architecte et professeur à l'E.A.T., et avec l'aide de Stéphane Palé, architecte.

Après un nettoyage réalisé, en ce qui concerne les objets métalliques, par M. Léo Barbé, le mobilier livré par le site du " Turas " est en cours d’étude. Il est particulièrement abondant et varié et nous ne pourrons qu’en donner un rapide aperçu.

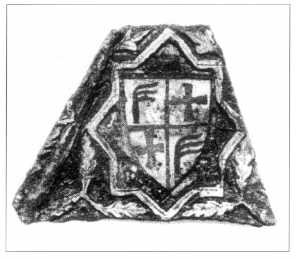

Des gonds, des charnières-goupilles, des pentures, des crampons de menuisier parfois de grande taille (L. 8 cm) et des clous en fer de dimensions diverses constituent l’essentiel des éléments d’huisserie retrouvés. Rarement attestés sur les gisements médiévaux de la région, les moyens d’éclairage sont représentés par deux chandeliers en fer munis d’une tige (ou broche) permettant leur fixation dans la maçonnerie ou la menuiserie. C’est peut-être dans le socle trapézoïdal en alliage cuivreux doré et émaillé d’un chandelier qu’ont été découpées deux plaquettes trapézoïdales sur lesquels un écu de type français se détache en relief à l’intérieur d’une étoile à huit branches. Il est partagé en quartiers, une flagelle (?) figurant aux 1 et 4, une croix pattée à

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 293

DUNES, SITE DU TURAS. Plaquette avec blason.

Cliché M.-T. Tinet-Lassure.

branches égales aux 2 et 3. À la base, trois feuilles de chêne sont disposées en triangle de part et d’autre du motif ; une simple feuille de lierre encadre sa partie supérieure.

De coffres plutôt que de portes proviennent deux fragments de serrures avec moraillon à auberon. Le palâtre de l’une d’elles est bien conservé : il est à bords concaves et une partie du mécanisme (pêne coulissant dans deux picolets et ressort le maintenant en position) subsiste au revers. À ces éléments s’ajoutent deux pênes à barbes et un ressort retrouvés isolément. Parmi les clés – elles sont à canon creux ou bénardes –, deux exemplaires paraissant tardifs (XIVe siècle) se distinguent par la complexité des découpures de leur panneton.

Plusieurs appliques en alliage cuivreux doré faisaient partie de l’ornementation de coffrets. De forme ovale, trois d’entre elles s’ornent d’un cabochon en cristal de roche. Elles sont fortement endommagés. L’une d’elles, dont la bordure des trous de fixation a été en partie arrachée, se prolonge par un appendice circulaire sur lequel quatre fleurs de lis en relief sont disposées en croix. Par leur technique de fabrication comme par leur forme générale, ces appliques s’apparentent aux branlants de harnais à cabochon de cristal de roche dont plusieurs exemplaires ont été recensés en Midi-Pyrénées au cours des dernières années : à L’Isle-Bouzon et à Samatan (Gers), dans la région de Montauban (exemplaire conservé au Musée Ingres) et à Bazillac (Hautes-Pyrénées). Les deux autres appliques sont respectivement en forme de torsade à deux brins et de bande étroite avec élargissement en carré.

La céramique est surtout constituée par des pots à lèvre éversée et panse globulaire utilisés pour la conservation ou la cuisson des aliments. Ils sont en pâte grise ou brun rouge avec parfois, sur l’épaulement, un décor incisé : trait en spirale ou ligne ondée en général simple parfois associée à des bossettes. Les poteries utilisées pour le transport et la conservation de l’eau – cruches à bec tubulaire (dournes) ou ponté (pégaus) – sont, pour la plupart, en pâte de couleur brun orangé. Elles ont reçu un traitement de surface consistant en un polissage général souvent organisé en fonction de cordons en relief. Un décor géométrique peint en blanc vient parfois se superposer à ce polissage. Fabriquées selon la même technique, quelques jarres sont à bord rentrant avec encoches permettant leur obturation par des couvercles à ergots de blocage (plusieurs ont d’ailleurs été retrouvés). La céramique glaçurée consiste surtout en récipients – des marmites, semble-t-il – à lèvre de profil rectangulaire. Un tesson de poterie en pâte blanche avec glaçure plombifère verte mouchetée provient d’un atelier saintongeais.

Tout un ensemble d’objets est lié aux activités agricoles. À l’élevage se rattachent quelques fragments de trompe d’appel en terre cuite de section polygonale, des morceaux de chaînes – l’une d’elles provient peut-être d’un licol – , une sonnaille rectangulaire en fer de grande taille, deux dès de sous-ventrière dont l’un avec rouleau facilitant le passage de la courroie lors du harnachement. D’un branlant de harnais, seule la partie mobile, en forme de croix, est conservée.

Parmi les fers d’équidé, il faut noter la quasi absence de ceux à âne (un seul exemplaire) si nombreux sur le site de Corné à L’Isle-Bouzon. Destinés à des chevaux, les autres fers se répartissent en deux catégories : les plus anciens, à étampures rectangulaires, sont étroits avec une rive externe ondulée ; les plus récents, à étampures carrées, possèdent des rives rectilignes.

L’outillage servant aux travaux des champs est représenté par des fragments de lames de faucilles, une serpette, un fer de piochon avec lame rectangulaire massive et un coutre de charrue, s’il faut identifier ainsi un objet massif ( L. 36,4 cm ; l. max. 6,2 cm) formé d’une lame droite prolongée par une douille ouverte (notre incertitude vient de ce que son emmanchement est différent de celui de tous les coutres médiévaux connus qui sont munis d’une soie).Quelques objets apportent des indications sur les activités artisanales. Au travail du textile se rapportent un fragment de lame de ciseau et plusieurs fusaïoles réalisées à partir d’un tesson de poterie. L’utilisation précise de deux burins de formes différentes et d’un marteau à deux dents de petite taille reste à établir.

Les accessoires vestimentaires métalliques sont particulièrement bien représentés. Il s’agit de boucles de ceinture à fenêtre simple ou double réalisées en alliage cuivreux doré et émaillé, d’appliques décoratives rectangulaires (banquelets) dont l’une, avec dentelures découpées sur les longueurs, a sa contrepartie à Montségur, d’un mordant de ceinture, d’un ferret de lacet formé d’une feuille de cuivre enroulée en cône et, enfin, de grelots obtenus en repliant, de façon à ce qu’elles se rejoignent, quatre languettes identiques découpées dans une plaquette réalisée par moulage en même temps que la bélière.

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 294

DUNES, SITE DU TURAS. Boucles et chapes de boucles.

Desssin M. Barrère.

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 295

Aux activités militaires et peut-être aussi à la chasse sont à rattacher une série de carreaux d’arbalète. Souvent tordus, ils sont presque tous à longue pointe de section carrée, modèle que l’on retrouve sur la plupart des sites régionaux. Deux exemplaires possèdent une tête tétraédrique. Contrairement aux premiers, les carreaux de ce modèle sont absents à Corné dont l’abandon se place vers 1250 ; ils sont par contre attestés sur de nombreux sites occupés au XIVe siècle comme le Castlar de Durfort (Tarn) ou Rougiers et La Môle (Var). Nettement plus massifs et lourds, trois autres carreaux, de modèles différents, étaient sans doute prévus pour être tirés par une arbalète à tour. Deux boulets de catapulte en pierre calcaire (diam. 73 cm, poids 14,6 kg) ont été également trouvés.

Deux matrices de sceaux semblent indiquer que le site avait une fonction administrative. La première montre d’une fleur de lis entourée de l’inscription RAMON GROS ; la seconde, gravée avec un soin particulier, un blason non identifié et une inscription restant à déchiffrer. Les trouvailles de telles matrices sont peu fréquentes car, servant à authentifier des actes, elles étaient détruites à la mort de leur propriétaire ou jetées dans un endroit difficile d’accès, un cours d’eau le plus souvent. À des activités religieuses se rapportent une enseigne de pèlerinage (XIVe siècle) du sanctuaire lotois de Notre-Dame de Rocamadour et un couvercle d’encensoir (deux fragments jointifs). Surmonté d’un bouton ovoïde percé de trous et sommé d’un anneau, celui-ci est hémisphérique. Son décor végétal inclut des animaux dont deux, en position adossée, sont conservés : un griffon aux ailes repliées et un lion dont les pattes antérieures sont levées.

Les six monnaies recueillies s’échelonnent entre le deuxième quart du XIIe siècle et le milieu du XIVe siècle. Il s’agit d’un denier de Morlaas (1er type, fin XIe - début XIVe siècle), d’un denier de Bordeaux, Guillaume X (1127-1137), d’une obole de Cahors (1249-1265), de deux double parisis de Philippe IV le Bel – ils appartiennent respectivement à la 1ère (1295-1303) et à la 2e émission (1303-1305) – et d’une monnaie anglaise, un gros d’Édouard I (1272-1307) ou III (1317-1355) (identification Francis Dieulafait).

En venant compléter les données fournies par les sites, occupés antérieurement, de la Gravette à L’Isle-Jourdain et de Corné à L’Isle-Bouzon, le mobilier provenant du Turras va, sans aucun doute, permettre une connaissance plus approfondie et sur une plus longue durée de la civilisation matérielle médiévale de la Gascogne. La qualité exceptionnelle de certaines pièces, recueillies en dehors de tout contexte archéologique, font regretter que les recherches n’aient, sur ce site dont la période d’occupation couvre les XIIIe et XIVe siècles, pu être réalisées dans des conditions scientifiques.

Jean-Michel LASSURE (U.M.R. 5608-U.T.A.H. C.N.R.S.)

Gérard VILLEVAL1. Sur ce site, cf. Jean-Michel Lassure et Gérard Villeval, « Les fouilles médiévales (XIIe-XIIIe siècles) de Corné à L’Isle-Bouzon (Gers) », dans M.S.A.M.F., LVII (1997), p. 220-224 ; Jean-Michel Lassure avec la collaboration de Léo Barbé et Gérard Villeval, La civilisation matérielle de la Gascogne aux XIIe et XIIIe siècles. Le mobilier du site archéologique de Corné à L’Isle-Bouzon (Gers), Université de Toulouse-Le Mirail, Framespa et Utah, 1998, 590 p.

2. La commune de Dunes est située sur la rive gauche de la Garonne, à l’extrémité ouest du département du Tarn-et-Garonne, sur les confins du Lot-et-Garonne et du Gers. Sa superficie est de 2319 hectares. Un dépôt de 490 monnaies gauloises à la croix, trouvé en 1978 à la ferme de Tartifume a été publié par Michel Labrousse, Jacqueline Labrousse et Richard Boudet (« Le trésor de monnaies gauloises à la croix de Dunes (Tarn-et-Garonne) », dans M.S.A.M.F., LIII (1993), p. 11-70 ; « Quelques remarques sur le dépôt de monnaies gauloises de Dunes (Tarn-et-Garonne) », ibid., p. 71-74).

3. L’existence de cette construction est mentionnée par Richard Boudet (Prospections aériennes en moyenne vallée de Garonne : de Lamagistère à Montech (Tarn-et-Garonne), Année 1992, Toulouse, Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées). Selon Simon Jean (Templiers des Pays d’Oc et du Roussillon, Toulouse, Loubatières, 1998, p. 393-394), aucun texte ne permet d’affirmer la présence des Templiers à Dunes.

4. Un article concernant ces édifices vient d’être publié par Gilles Séraphin (« Salles et châteaux gascons. Un modèle de maisons fortes », dans Bulletin Monumental, 157-1, 1999, p. 11-42).

5. Fouille nécessitée par l’urgence absolue (SU no 003/99) et réalisée sous la direction de J.-M. Lassure à qui les travaux de terrassement avaient été signalés par M. Michel Ferrier. »

Le Président remercie Jean-Michel Lassure pour ces informations qui viennent compléter la publication récente que notre confrère a consacré aux fouilles de l’Isle-Bouzon, et remarque que les nouvelles découvertes ne semblent pas en remettre en cause fondamentalement les conclusions. Jean-Michel Lassure acquiesce en indiquant que pour l’essentiel le matériel mis au jour reste le même, sauf quelques pièces exceptionnelles comme une monnaie d’Auch ou les deux pièces d’échec en os.

À propos du site de Dunes rapidement présenté par Jean-Michel Lassure, le Président s’étonne des conditions de la « fouille ». Après avoir indiqué qu’il ne fallait pas y voir la manifestation d’une quelconque mauvaise volonté, Jean-Michel Lassure précise que le dégagement du site par un engin de terrassement a été effectué en juillet 1998, et que ce n’est qu’en novembre qu’il a pu intervenir avec quelques étudiants en architecture, procédant à quelques relevés des coupes stratigraphiques et au ramassage du matériel dans les terres enlevées et transportées un peu plus loin.

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 296

Répondant au général Delpoux, Jean-Michel Lassure précise que c’est une douzaine de coquilles Saint-Jacques qui ont été retrouvées sur le site de Cornet à l’Isle-Bouzon.

Maurice Scellès demande si les bâtiments C et D ont montré la même accumulation de détritus qui avait été observée à l’intérieur des autres bâtiments. Jean-Michel Lassure dit que c’est en effet le cas, l’accumulation provoquant une montée du niveau des sols qui est également démontrée par les surhaussements successifs des soles des foyers. Après avoir évoqué les cuisines de l’abbaye de Tournus où les fouilles ont permis d’observer d’importantes couches de détritus domestiques, Maurice Scellès signale en revanche le bâtiment d’habitation d’un manse du Xe siècle, récemment fouillé par Sébastien Poignant dans le Lot, qui semble au contraire témoigner d’un nettoyage régulier. Pour Nelly Pousthomis-Dalle, c’est probablement la nature du sol qui importe, d’autant que les sites établis sur un substrat rocheux conservent souvent moins bien les sols d’occupation ; elle ajoute que Yan Laborie a mis en évidence sur un site de Dordogne une accumulation de lamelles de sédiments apportées du dehors. Jean-Michel Lassure indique que des jonchées d’herbe et de paille pouvaient être répandues dans les pièces pour les assainir.

Au titre des questions diverses, Anne-Laure Napoléone donne des informations sur le travail d'inventaire du fonds photographique de la Société, qu'elle a entrepris depuis quelques mois. Ce fonds est composé de plaques de verre, de tirages papiers de différents formats et de films négatifs. La plus grande partie est conservée à la S.A.M.F., une autre a été déposée au Musée Paul Dupuy.

« Le but de ce travail d'inventaire est tout d'abord de redécouvrir ce fonds dont plus personne ne sait ce qu'il contient. Il s'agit ensuite de tout mettre en œuvre pour le conserver dans les meilleures conditions. Le travail s'effectue pour l'instant sur les plaques de verre qui sont nettoyées puis numérotées et rangées dans des enveloppes de papier neutre. Il s'agit encore d'en permettre la consultation, et les images numérisées sont ainsi versées avec leurs fiches sur le site internet de la Société. Toutes ces photographies constituent le fonds ancien, mais un fonds moderne est désormais ouvert pour recevoir les dons qui pourraient venir l'enrichir.

COLLECTION DE PHOTOGRAPHIES ANCIENNES DE LA S.A.M.F. : clef de voûte provenant de l'ancienne chapelle du grand prieuré de Malte ? |

Parmi les plaques récemment inventoriées, nous avons trouvé le cliché d'une clé de voûte décorée d'un écu. Celui-ci porte une tour et trois fleurs de lys au chef. Cet écu est tout à fait semblable à ceux taillés sur le sarcophage de la gisante découverte dans un enfeu accolé au mur nord de l'église Saint-Jean de Malte, si ce n'est que ce dernier présente cinq fleurs de lys passantes. Ce cliché n'a malheureusement pas de légende. Un examen rapide du catalogue de Rachou semble indiquer que cette clé ne fait pas partie des réserves du Musée des Augustins. Il faudrait sans doute dépouiller les bulletins de la Société pour retrouver la trace de cette sculpture qui a vraisemblablement été présentée aux membres lors d'une séance. On peut supposer que cette clé provient d'un monument de Toulouse, voire de l'église Saint-Jean elle-même. Il s'agit donc d'une pièce à porter au dossier de l'étude de l'ensemble de l'édifice. » |

Maurice Scellès présente les

photographies de deux tableaux sauvés tout récemment de la disparition. M. Bertrand

Ducoureau, conservateur du patrimoine chargé des objets mobiliers à la Conservation

régionale des monuments historiques, vient en effet de faire restaurer cinq toiles qui se

trouvaient abandonnées dans une dépendance de la cathédrale de Cahors, dont deux se

sont révélées d’une iconographie peu courante.

La chance a voulu qu’un article de Bertrand de Viviès, consacré

à une sainte mercédaire, Sainte Natalie la méconnue (Bulletin de la Société

des Sciences, Arts et Belles-Lettres du Tarn, n° XLVIII, 1994, p. 311-319) reproduise

une gravure illustrant les principaux saints de l’ordre de la Merci.

L’une des vignettes représente sainte Marie des Secours, invoquée pour calmer les

tempêtes, que le costume, habit blanc et voile noir, et la scène permettent de

reconnaître dans le tableau de Cahors. La seconde toile figure une autre sainte

mercédaire en prière, sans doute sainte Natalie à laquelle le Christ désigne la croix

comme « la voie la plus sûre de la victoire » (B. de Viviès, op. cit.,

p. 318) : un examen direct permettrait sans doute d’identifier sur le vêtement

de la sainte les armoiries de l’ordre de la Merci, juste sous l’angelot du

fermail du manteau. Le couvent de la Merci de Cahors,

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 297

CAHORS :

SAINTE MARIE DES SECOURS, |

CAHORS : SAINTE

NATALIE, |

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 298

dont l’église subsiste en grande partie, se trouvait au faubourg Saint-Georges, un peu avant le pont vieux remplacé aujourd’hui par le pont Louis-Philippe.

SÉANCE DU 4 MAI 1999

Présents : MM. Peyrusse, Président, Coppolani, Directeur

honoraire, Cazes, Directeur, Latour, Bibliothécaire-archiviste, Scellès, Secrétaire

Général, Cabau, Secrétaire-adjoint ; Mme Pradalier-Schlumberger, MM. Gilles, Hermet, le

Père Montagnes, Pradalier, Prin, Mgr Rocacher, M. Roquebert, Tollon, membres

titulaires ; Mmes Blanc-Rouquette, Fronton-Wessel, MM. Bertrand, Ginesty, Manuel,

Molet, membres correspondants.

Excusés : M. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Mme Cazes, MM. Burroni, le général

Delpoux.

Invité : M. Gaussens.

Le Président ouvre la séance et rend compte de la

correspondance manuscrite. À côté de plusieurs courriers d’excuse pour la séance

publique, c’est M. Patrick Périn qui nous remercie pour l’envoi du dernier

volume de nos Mémoires, dont il souligne la qualité tant pour le contenu des

articles que pour l’édition ; il nous adresse à son tour le volume des

journées de l’Association Française d’Archéologie Mérovingienne : Des

royaumes barbares au regnum francorum. L’occident à l’époque de

Childéric et de Clovis (vers 450 – vers 530). Actes des XVIIIe

Journées Internationale d’Archéologie Mérovingienne, Saint-Germain-en-Laye, Musée

des Antiquités Nationales. 23-24 avril 1997, A.F.A.M., 279 p. (Antiquités

Nationales, t. 29, 1997).

Le Président évoque la séance publique qui a eu lieu la veille au

soir et félicite à nouveau notre confrère Michel Roquebert qui nous a tenu sous le

charme avec un récit très vivant emprunté aux meilleures sources de la croisade.

L’auditorium de Saint-Pierre en a été le cadre idéal.

Le Président souhaite la bienvenue à Henri Molet, qui prend séance

ce soir, et félicite Michèle Pradalier-Schlumberger qui a reçu un prix sur la fondation

Fayolle, décerné par l’Académie des Jeux Floraux, pour sa thèse publiée sous le

titre Toulouse et le Languedoc : La sculpture gothique XIIIe-XIVe siècles.

Puis le Président signale plusieurs dons qui viennent enrichir notre bibliothèque :

- Michel Roquebert offre des tirés à part et plusieurs numéros de la Revue de Comminges, dont les doubles seront donnés à une autre bibliothèque publique ;

- nous recevons de la part du Musée Saint-Raymond, son nouveau catalogue paru à l’occasion de son inauguration : Le Musée Saint-Raymond, musée des antiques de Toulouse, par Daniel Cazes, avec la collaboration de Évelyne Ugaglia, Lydia Mouysset, Quitterie Cazes, Vincent Geneviève et Jean-Charles Arramond, Toulouse-Paris : Musée Saint-Raymond - Somogy Éditions d'Art, 1999, 191 p. ;

- de la part de Maurice Scellès, un tiré à part d’Hervé Leblond, Conception statistique de la mesure et architecture romane. Les mensurations originelles de l’église Sainte-Marie de Moirax, dans Cahiers de métrologie, t. 16 (1998), p. 51-81.

- de la part de M. Jean Faragou, par l’intermédiaire de Louis Latour, les quatre premiers volumes de la revue Histoire et tradition carbonnaise.

Le Secrétaire général donne lecture des

procès-verbaux des séances des 6 et 27 avril derniers, qui sont adoptés.

Daniel Cazes présente alors son rapport sur la candidature de M.

Vincent Geneviève, qui est élu membre correspondant de notre Société.

La parole est alors à Bruno Tollon pour une communication intitulée Autour de Dame Tholose, publiée dans ce volume (t. LIX, 1999) de nos Mémoires.

Le Président remercie Bruno Tollon pour cet exposé

qui montre combien l’enquête s’est enrichie des sources iconographiques et

intellectuelles tandis que l’analyse stylistique permet de préciser les rapports que

l’œuvre de Jean Rancy entretient avec la gravure bellifontaine.

En réponse à une question de Michèle Pradalier-Schlumberger, Bruno

Tollon indique que les sondages réalisés lorsque la statue se trouvait à l’atelier

de restauration ont été très limités et que Jean-Louis Laffont n’a pu observer

que quelques traces de dorure.

M. Gilles fait remarquer que Jean de Boyssoné ne donne certes pas le

meilleur exemple de l’exaltation de Toulouse, ce dont témoigne toute sa

correspondance : il est vrai qu’il avait eu de nombreux démêlés avec cette

ville et en avait subi l’humiliation suprême. Le milieu intellectuel toulousain est

généralement en assez grande opposition avec les capitouls qui se recrutent dans un tout

autre milieu. Bruno Tollon en convient et note que l’on peut se demander quelle

était l’influence de ce milieu humaniste, dont on sait qu’il n’était pas

unitaire. Il dit qu’il a cherché à retrouver les allusions aux auteurs latins qui

avaient célébré Tolosa, alors que les témoignages confirmaient que Toulouse

étaient considérée, au même titre que Lyon, comme une ville littéraire. M. Gilles

apporte de l’eau au moulin en indiquant que la société judiciaire de Toulouse est

très italianisée dans les années 1550 alors qu’une partie du personnel fait ses

études de droit à Padoue ou à Sienne ; leurs œuvres contiennent de nombreuses

citations des auteurs classiques, et non plus des recueils de Justinien.

Répondant à Pascal-François Bertrand, Bruno Tollon précise que les

couronnes ont été substituées au XIXe siècle à

l’écu et au guidon qui servait de girouette, transformant la Tholose de Jean

Rancy en renommée.

M. Hermet rappelle que lors de la précédente communication (Bulletin

de l’année académique 1994-1995, dans M.S.A.M.F.,

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 299

t. LV, 1995, p. 242-243), Henri Ginesty avait émis le vœu que Dame Tholose soit dignement présentée dans le grand escalier de l’hôtel de Ville qui conduit à la salle des Illustres. Les Toulousains de Toulouse ont repris ce souhait dans L’Auta, et M. Hermet ajoute qu’il semble que la Mairie n’y serait pas hostile. Henri Pradalier demande qu’elle soit descendue sans tarder de la colonne Dupuy, où elle pourrait être remplacée par un moulage, afin d’être mise à l’abri, protégée et étudiée. Bruno Tollon indique que les entretiens qu’il a pu avoir avec les conservateurs et les restaurateurs permettraient en outre d’envisager une exposition autour de cette œuvre remarquable.

Au titre des questions diverses, M. André Hermet présente à la Compagnie un dessin de la fontaine monumentale de la place Bourbon à Toulouse en 1815 :

« Le 2 septembre 1815, la fille aînée de Louis XVI, duchesse d’Angoulême, arriva à Toulouse. Elle fit son entrée dans la ville par la porte Villeneuve, située à l’époque à l’emplacement actuel de la place Wilson, face à la rue Lafayette nommée alors rue du Petit-Versailles. Pour l’occasion, la porte fut élargie par la démolition de la loge du portier et du bureau de l’octroi. Une estrade fut dressée de part et d’autre d’un arc de triomphe formant entrée de la rue. Toutes les rues suivies par le cortège jusqu’au palais de la préfecture furent décorées. La place Bourbon, aujourd’hui place des Carmes, fut enrichie d’une fontaine monumentale, édifiée par la municipalité pour fêter cet événement.

TOULOUSE, FONTAINE MONUMENTALE DRESSÉE PLACE BOURBON le 2 septembre 1815.

Gravure, collection particulière.Alphonse Bremond, libraire toulousain et érudit, livra ces informations dans un petit ouvrage relatant les faits principaux survenus à Toulouse pendant la première moitié du XIXe siècle. Il relate la visite de la duchesse, ses déplacements et réceptions dans la ville, nous apprend que la rue du Petit-Versailles fut baptisée rue d’Angoulême, indique la construction de la fontaine monumentale de la place Bourbon mais n’en donne aucune description.

Une description en fut donnée par le Journal politique et littéraire de Toulouse et de la Haute-Garonne du mercredi 20 septembre 1815. Cette fontaine fut élevée suivant une tradition ayant marqué au siècle précédant la célébration d’événements mémorables. Ainsi dans le catalogue de l’exposition « Images et fastes des capitouls de Toulouse », le conservateur du Musée Paul-Dupuy a présenté plusieurs de ces décorations, telles celles des feux d’artifice célébrant la convalescence de Louis XV, en 1744, du renouvellement du vœu des capitouls en 1762 ou encore du retour du Parlement en 1775, véritables monuments aussi imposants qu’artistiques.

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 300

En revanche la fontaine monumentale élevée sur la place Bourbon en 1815, citée par plusieurs historiens de Toulouse, n’a pas fait, à notre connaissance, l’objet d’une présentation imagée.

Au hasard de nos recherches, nous avons trouvé parmi divers papiers, un dessin à la plume aquerellé sur papier, représentant cette fontaine monumentale. Le format de ce document est réduit. Dans la marge inférieure figure la mention manuscrite suivante encore lisible : « Exécuté sur la place Bourbon à Toulouse le 2 septembre 1815 pour l’arrivé [sic] S.A. Rle Duchesse d’Angoulème ».

Cette fontaine, élevée provisoirement, était située au centre du terrain antérieurement occupé par le couvent, l’église et le cloître des religieux des grands carmes ainsi que par la chapelle de Notre-Dame du Mont-Carmel. Tout cet ensemble fut démoli après la visite de Napoléon à Toulouse en 1808. En 1815, l’endroit était vaste et dégagé, planté de quelques jeunes arbres ; on pouvait donc y dresser une fontaine de vastes dimensions.

Avant de donner une description de ce monument, indiquons que l’idée de sa construction revint aux membres d’une compagnie de la garde nationale, celle commandée par un nommé Courtois. Pour réaliser ce projet, une souscription fut ouverte et les membres de cette compagnie se rendirent dans les maisons les plus distinguées de la ville pour recueillir les fonds nécessaires à l’entreprise. Il fut décidé que la fontaine serait spécialement dédiée à Henri-le-Grand. Le plan en fut dressé « par un artiste habile » et il fut arrêté par les membres de la Société des Beaux-Arts. En voici une description d’après le Journal de Toulouse, du 20 septembre 1815.Cette fontaine monumentale supporte donc la statue d’Henri IV, placée dans un petit temple. Le soubassement est circulaire et sert de bassin. Le bassin est divisé en quatre parties séparées par des piédestaux sur lesquels sont couchés des lions. L’alimentation en eau provient d’une douzaine de mascarons disposés à la base des panneaux sur lesquels sont gravées des inscriptions. Les panneaux sont séparés les uns des autres par douze termes ornés de têtes de naïades. Le soubassement se termine par une galerie circulaire comprise entre les têtes des naïades et un deuxième socle également circulaire plus petit que celui sur lequel il repose. Ce deuxième socle est divisé en quatre parties par des pilastres entre lesquels des bas-reliefs « en marbre blanc » représentent les quatre saisons de l’année.

La statue d’Henri IV, en marbre blanc, est entourée de douze colonnes d’ordre corinthien « en marbre gris veiné ». Elle est posée sur un socle élevé sur lequel est gravé ce vers : « Il fut de ses sujets le vainqueur et le père ».

Toujours d’après le Journal de Toulouse, la frise de ce petit temple, toujours en marbre blanc, est sculptée de génies tenant guirlandes et couronnes avec les chiffres d’Henri IV et les armes de la ville de Toulouse. Les bases des colonnes n’ont point de plinthes (c’est le contraire sur le dessin). Enfin, la coupole recouvrant le temple est en ardoise et elle est surmontée d’une renommée.

On ne peut citer toutes les inscriptions tracées sur le monument ; elles sont en vers. Ces inscriptions, aux textes de circonstance, faisaient partie des traditions. Lors des festivités honorant un personnage ou marquant un événement, elles couvraient les portiques, colonnades et arcs élevés le long des rues et sur les places.

Le Journal de Toulouse, admiratif, n’hésitait pas à affirmer que « l’architecte, le peintre et le sculpteur qui ont concouru à la construction et à la décoration de cette fontaine, ont tous également droit aux suffrages des hommes de goût ».

Sur le dessin que nous possédons, le site compte une rangée de jeunes arbres, à droite et à gauche de la fontaine, à travers lesquels on peut apercevoir des entrées de maisons bordant la place. La fontaine paraît vraiment monumentale si l’on en juge par la taille des trois personnages figurés, deux militaires en faction et un cavalier. Cette disproportion a été certainement voulue par le dessinateur pour rendre la fontaine plus imposante.C’est donc une œuvre remarquable, mais une œuvre qui soulève une question d’importance. A-t-on vraiment réalisé un monument dont le décor sculpté abondant et la statue d’Henri IV aurait été entièrement en marbre ? Et cela en quelques jours seulement !

On peut rappeler qu’une délégation de notables toulousains se rendit à Bordeaux au mois d’août pour solliciter auprès de la duchesse sa venue à Toulouse, venue qui ne fut accréditée que le 28 août et fixée au 2 septembre. Aussitôt, le corps municipal réuni nomma une commission pour traiter des cérémonies et des préparatifs de la réception. Fut alors fixé l’itinéraire du cortège ainsi que le programme des festivités. Dans une lettre datée du 27 août, le duc d’Angoulême confirmait la venue de la duchesse et annonçait qu’il venait d’obtenir du général espagnol Castagnos qu’il évacue avec ses troupes le territoire français et se retire en Espagne. Cette annonce ne pouvait qu’amplifier la ferveur populaire pour les jours suivants et stimuler l’autorité municipale.

Les données sur la fontaine monumentale de la place Bourbon avait paru, rappelons-le, le mercredi 20 septembre dans le Journal de Toulouse. Cette même feuille d’information, dans son édition du 4 septembre relatant l’entrée de la duchesse à Toulouse et le trajet suivi par le cortège, citant la fontaine de la place Bourbon, précisait : « Ce monument est le modèle d’une fontaine en représentation de celle qui doit être construite sur cette place ».

C’était donc, à notre avis, une maquette, où le bois peint en faux-marbre faisait illusion, surtout à celle qui passait en calèche, encadrée de cavaliers, entre deux rangées de Toulousains manifestant leur enthousiasme. »

Le Président remercie M. Hermet et note que cette statue d’Henri IV compterait parmi les premiers exemples d’une iconographie que la Restauration a multipliée. Une enquête du côté des légitimistes de la Société des arts permettrait peut-être d’en mieux comprendre les motivations.

M.S.A.M.F., t. LIX, p. 301

SÉANCE DU 18 MAI 1999

Présents : MM. Cazes, Directeur, Coppolani, Directeur honoraire,

Ahlsell de Toulza, Trésorier, Latour, Bibliothécaire-Archiviste, Cabau, Secrétaire

adjoint ; Mmes Cazes, Merlet-Bagnéris, Pradalier-Schlumberger, Mgr Rocacher, le

Père Montagnes, MM. Nayrolles, Prin, Pradalier, Roquebert et Vézian, membres

titulaires ; Mmes Blanc-Rouquette, Fronton-Wessel, Napoléone, Pousthomis-Dalle,

Pujalte, Stutz ; MM. Boudartchouk, Geneviève, Hamon et Testard, membres

correspondants.

Excusés : MM. Peyrusse, Président, Scellès, Secrétaire général ; le

général Delpoux.

La séance s’ouvre à 17 heures sous la présidence du Directeur. Daniel Cazes commence par annoncer que l’Académie des Jeux Floraux vient de distinguer l’un de nos confrères, Maurice Prin, en le nommant maître ès Jeux. Après avoir félicité M. Prin au nom de notre Compagnie, il rappelle l’action exemplaire que celui-ci mène depuis des années en faveur du Patrimoine. Puis il accueille M. Vincent Geneviève, que notre Société a élu au titre de membre correspondant lors de sa précédente séance. La parole est ensuite au Secrétaire adjoint pour la lecture du procès-verbal de cette séance, tenue le 4 mai, lequel est adopté.

Ayant rendu compte de la correspondance imprimée, le Directeur cède la parole à Olivier Testard pour la communication du jour, intitulée : La vieille nef de la cathédrale de Toulouse et ses origines.

Daniel Cazes remercie notre confrère et souligne l’intérêt d’une étude qui présente le point de vue de l’architecte face à un édifice très complexe, difficile à comprendre et à expliquer. Les dessins figurant en élévation les cathédrales romane et gothique apparaissent comme particulièrement démonstratifs. Le Directeur fait ensuite appel aux observations et aux questions de la Compagnie.

Jean Nayrolles se déclare frappé par les similitudes que la façade occidentale de la cathédrale offre avec le massif occidental de Saint-Sernin ; il semble qu’il y ait eu comme un « dialogue » des deux chantiers. Olivier Testard confirme que les échanges sont certains, ainsi que l’ont montré les travaux de Quitterie Cazes (M.S.A.M.F., t. LIV, 1994, etc.) ; il ajoute cependant que si la mise en parallèle des façades des deux édifices est pertinente jusqu’à l’arcature du premier étage, la partie supérieure de celle de Saint-Sernin n’est pas comparable avec celle de Saint-Étienne du point de vue de la maîtrise de la construction : alors que le grand arc de décharge de la cathédrale est parfaitement conçu et réalisé, celui de l’ancienne abbatiale paraît très maladroit, très fruste ; il est de plus bien postérieur, ayant été bâti au XIVe siècle, voire au XVIIe selon Jean Deilhes (mémoire de maîtrise, Toulouse-Le Mirail, 1989).

Daniel Cazes intervient à propos de la restitution proposée pour la cathédrale romane, qui lui paraît manquer d’élévation : il aurait imaginé une nef principale plus haute. Olivier Testard dit qu’il a opté pour une restitution moins basse que celle qui était proposée jusqu’à présent, mais que la représentation en perspective cavalière tend à « écraser » quelque peu l’édifice. Quitterie Cazes indique pour les bas-côtés une élévation de l’ordre de 15 ou 20 mètres. Olivier Testard ajoute que le contrefort roman chemisé dans le contrefort gothique, sur le flanc nord de la nef, a une hauteur de 10 mètres, à quoi il faut ajouter l’épaisseur du remblai qui en dissimule la base.

Henri Pradalier aborde ensuite la question du voûtement des collatéraux de l’édifice roman et pose le problème de l’existence ou de l’absence de tribunes. Quitterie Cazes dit qu’il est difficile de se prononcer : ayant fait observer que le niveau de départ des fenêtres des murs goutterots se situe à une hauteur de 6 ou 7 mètres, elle note que le nombre des chapiteaux romans remployés au début du XIIIe siècle pourrait être un indice de la présence de tribunes. Olivier Testard souligne par ailleurs la différence de parti existant entre, d’une part, les deux travées romanes les plus proches du massif occidental et, d’autre part, les travées situées plus à l’Est. Il dit s’être inspiré de la volumétrie de Saint-Sernin pour sa restitution du Saint-Étienne roman, et il n’accorde à cette représentation qu’une valeur évocatoire. En revanche, il a pu proposer pour la façade et pour la nef de la cathédrale gothique des restitutions beaucoup plus assurées, car fondées sur la réalité même du monument.